历史沿革

明清以来,珠三角湾区就是一个城市,广州、深圳、香港、澳门、东莞、佛山、中山、珠海、江门都是同一座城市,这个城市就叫广州府,自设立以来,经济发达、商贸繁荣、文教鼎盛,是广府文化的核心地带和兴盛之地。1

“粤港澳大湾区”从学术界的讨论到地方政策的考量,再到国家战略的提出,历时20余年。1994年,时任香港科技大学校长吴家玮提出,对标旧金山,建设深港湾区。二十一世纪初,广州率先提出依托南沙港,对标东京湾区。2009年10月28日,粤港澳三地政府有关部门在澳门联合发布《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》,提出构建珠江口湾区,粤港澳共建世界级城镇群。2014年,深圳市政府工作报告首次提出“湾区经济”概念,提出要以“湾区经济”新发展构建对外开放新格局,加快推进粤港澳大湾区合作。2

2016年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布,明确提出“支持港澳在泛珠三角区域合作中发挥重要作用,推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设”;同月,国务院印发《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》,明确要求广州、深圳携手港澳,共同打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群。3

2017年3月5日,十二届全国人大五次会议在人民大会堂开幕,时任国务院总理李克强作政府工作报告,明确提出“要推动内地与港澳深化合作,研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划,发挥港澳独特优势,提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。”4

2017年3月30日,由广东省人民政府发展研究中心主办的“粤港澳大湾区发展论坛”正式成立组委会,粤港澳大湾区发展论坛组委会全面落实建设粤港澳大湾区的指示和粤港澳大湾区建设发展,围绕建设粤港澳大湾区展开全方位、多角度的推进工作与研究、调查、讨论、交流等工作。5

2017年6月29日,由广东省发展改革委、省港澳办、省社科院和南方财经全媒体集团共同发起组建的粤港澳大湾区研究院在广州成立,首部大湾区研究报告同时发布。

2017年7月1日,《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在香港签署,国家主席习近平出席签署仪式。在习近平见证下,时任香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官崔世安、国家发展和改革委员会主任何立峰、广东省省长马兴瑞共同签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》。

2017年9月21日,粤港澳大湾区研究院在深圳市罗湖区挂牌。

2017年10月11日,时任香港特区行政长官林郑月娥在特区立法会发表上任后首份施政报告,指出国家“一带一路”倡议和“粤港澳大湾区”建设将为香港经济发展带来重大机遇,香港须用好特区的独特优势和中央对香港的支持,加强与内地合作,继续尊重经济规律、奉行市场运作和推动自由贸易。

2017年10月18日,习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告,明确提出“要支持香港、澳门融入国家发展大局,以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点,全面推进内地同香港、澳门互利合作,制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。”

2017年12月18日,习近平总书记在中央经济工作会议上指出,粤港澳大湾区建设要科学规划,加快建立协调机制。

2018年3月7日,习近平总书记在参加广东代表团审议时指出,要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇,携手港澳加快推进相关工作,打造国际一流湾区和世界级城市群;同月,时任国家发展改革委主任何立峰表示,粤港澳大湾区发展规划纲要的编制工作已基本完成,下一步将加快编制产业发展、交通、生态环境等方面的专项规划。

2018年5月10日和5月31日,习近平总书记先后主持召开中央政治局常委会会议和中央政治局会议,对《粤港澳大湾区发展规划纲要》进行审议。

2018年8月15日,时任中共中央政治局常委、国务院副总理、粤港澳大湾区建设领导小组组长韩正在北京人民大会堂主持召开粤港澳大湾区建设领导小组全体会议。

2018年11月,《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》明确指出,以香港、澳门、广州、深圳为中心引领粤港澳大湾区建设,带动珠江-西江经济带创新绿色发展。

2019年1月11日,时任国务院港澳事务办公室主任张晓明表示,中央对粤港澳大湾区的战略定位有五个:一是充满活力的世界级城市群。二是具有全球影响力的国际科技创新中心。三是“一带一路”建设的重要支撑。四是内地与港澳深度合作示范区。五是宜居宜业宜游的优质生活圈。

2019年2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

2019年12月,由国务院参事室指导,国务院参事、国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组专家组成员王京生领衔的课题组发布了《“大众创业、万众创新”研究(2019)——粤港澳大湾区创新报告》。报告指出,粤港澳大湾区因“一国两制、三关税区”的独特性,使其在区域创新市场构建上具有两个重大意义:区域性创新市场的结构升级路径探索,以及国际创新市场一体化的区域性探索。

2020年8月26日,莲塘/香园围口岸正式开通,粤港澳大湾区再添一条新物流大通道。

2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加强粤港澳产学研协同发展,完善广深港、广珠澳科技创新走廊和深港河套、粤澳横琴科技创新极点“两廊两点”架构体系,推进综合性国家科学中心建设,便利创新要素跨境流动。加快城际铁路建设,统筹港口和机场功能布局,优化航运和航空资源配置。深化通关模式改革,促进人员、货物、车辆便捷高效流动。扩大内地与港澳专业资格互认范围,深入推进重点领域规则衔接、机制对接。便利港澳青年到大湾区内地城市就学就业创业,打造粤港澳青少年交流精品品牌。

2021年11月21日,世界创新大会组委会在广州举行媒体邀请会,透露世界创新大会永久落户粤港澳大湾区。

2021年11月14日,首个5G智慧港口妈湾智慧港开港。

2022年1月26日,国务院重磅发文,支持贵州闯新路:对接融入粤港澳大湾区建设。

2022年4月24日,广东省交通集团发布消息,粤港澳大湾区核心枢纽工程深中通道E18管节顺利完成沉放对接,至此已安装管节长度累计达3877.8米,突破沉管段总长度(5035米)四分之三。

2022年10月8日,粤港澳大湾区核心工程深中通道混凝土箱梁全部预制完成。

2019年3月1日,由中国科学院科技战略咨询研究院与广东省科学院合作共建的粤港澳大湾区战略研究院在广州正式成立。战略研究院将聚焦区域发展规划、新旧动能转换、生态文明等研究方向,为粤港澳大湾区的创新发展提供科学前瞻和咨询建议。

2023年1月4日,广铁复兴号智能型动车组粤港澳大湾区首发。

2023年列出了商务印书馆推出的《汉语新词语词典(2000—2020)》中国这20年生命活力指数最高的十大“时代新词”。

2023年2月20日起,粤港澳大湾区内地城市试点实施往来港澳人才签注政策。

2023年6月29日,国家互联网信息办公室与香港特区政府创新科技及工业局签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》,在国家数据跨境安全管理制度框架下,建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则,促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动,推动粤港澳大湾区高质量发展。

2023年7月23日,粤港澳大湾区首个空天产业总部基地——星通大厦在宝安区正式启用。

2023年10月,广东省政府与国家市场监督管理总局在广州签署合作框架协议,共同建设粤港澳大湾区统一大市场公平竞争先行区,助力广东在推进中国式现代化建设中走在前列。

2023年11月28日,粤港澳大湾区超级工程深中通道主线正式贯通。

2024年2月1日,粤港澳三方共同公布第二批粤港澳大湾区共通执行标准

2024年12月4日,货轮“广星198号”在广东佛山顺德新港鸣笛起航,标志着联通粤港澳大湾区与海南自贸港的“顺德新港—洋浦小铲滩港”内外贸集装箱同船直航班轮航线成功首航。

2024年12月,一批满载巴西进口冻牛肉的“冷链专卡”从南沙港南站出发,一路奔赴1800多公里外的重庆果园港,标志着粤港澳大湾区至成渝地区双城经济圈成功开行首趟“冷链海铁联运班列”。此次开行的“海运+铁路”冷链运输班列,具有速度快、运力足、价格稳定、运输质量可控等优势,将为两大经济区域提供优质的物流选择。

2025年1月14日凌晨0时16分,粤港澳大湾区2025年春运首趟列车开出。

行政区划

粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市。

地理环境

位置境域

粤港澳大湾区内地九市所在的珠江三角洲旧称粤江平原,简称“珠三角”,位于广东省中南部、濒临南海,是由珠江三大支流西江、北江、东江等在溺谷湾内合力冲积形成的复合三角洲。地处北回归线以南,是中国南亚热带最大的冲积平原。香港特别行政区位于珠江口以东,由香港岛、九龙半岛、新界内陆地区以及262个大小岛屿组成。澳门特别行政区位于珠江口以西,包括澳门半岛、氹仔岛、路环岛等,总占地面积5.59万平方千米。

粤港澳大湾区地理条件优越,“三面环山,三江汇聚”,具有漫长海岸线、良好港口群、广阔海域面。经济腹地广阔,泛珠三角区域拥有全国约1/5的国土面积、1/3的人口和1/3的经济总量。粤港澳大湾区面向南海,是距离南海最近的经济发达地区,是中国经略南海的桥头堡。临近全球第一黄金航道,是太平洋和印度洋航运要冲,是东南亚乃至世界的重要交通枢纽,是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇点,是中国与海丝沿线国家海上往来距离最近的经济发达区域。

粤港澳大湾区

地形地貌

珠江三角洲东、北、西三面丘陵台地环抱,中部平原广阔、地势低平,可分为4个地貌类型:中部、北部高围田、高沙田(高平原),年代较老,围垦较早,占总面积的51.2%;南部近海的中沙田、低沙田(低平原),为围垦的平原,占总面积的25.0%;西北的望田(积水地),占总面积的6.6%;人工地貌桑基鱼塘及蔗基鱼塘(基水地),分布在顺德及其附近,占总面积的17.2%。平原上散布160多个海拔300—500米的岛丘,多为三角洲沉积前古海湾中的岛屿,如五桂山、西樵山、莲花山等。香港为典型的滨海丘陵地,平原主要集中在北部。澳门半岛原为海中小岛,后西江上游来沙冲积成沙堤而将该岛与大陆相连。

气候

粤港澳大湾区内珠江三角洲属南亚热带湿润季风气候,具有终年高温、光照充足,夏季长、霜期短,降水丰沛,水热季节配合好等气候特征。年日照时数1900—2000小时,年平均气温21—22℃,全年实际有霜期在3天以下。年降水量1600—2000毫米,降水以夏季最多,春季次之,秋冬季最少。每年4—9月为雨季,降水量占全年的80%左右,降水年变化呈双峰型,最高峰在6月,次高峰在8月。各大支流汛期错开,但夏秋多台风,洪涝威胁大。香港四季分明,冬季吹西北季风,夏季吹东南季风,偶有寒潮,最冷月平均气温15—18℃。澳门冬暖夏热,气候湿润多雨,干湿季明显。

人口

2018年,粤港澳大湾区常住人口7115.98万人。其中,内地九市常住人口6300.99万人、香港人口748.25万人、澳门人口66.74万人。

截至2020年12月,粤港澳大湾区常住人口达8617.19万人。

粤港澳大湾区内地九市以汉族为主,汉族人口比重超过98.2%,少数民族人口比重不到1.8%。主要的少数民族有壮族、回族、满族、瑶族、苗族、黎族、畲族等。珠江三角洲的少数民族多分布在城市。

香港居民中,中国人占总人口的97.5%,大部分原籍广东,其次为菲律宾、美国、英国、印度、泰国、澳大利亚、日本、马来西亚和葡萄牙人。澳门居民以中国人为主,约占总人口的97%,葡萄牙人(包括在澳门的土生葡人)及其他外国人占3%,主要为印度尼西亚、菲律宾和越南人。

粤港澳大湾区,11座城市,8000多万人。

经济

综述

粤港澳大湾区经济发展水平全国领先,产业体系完备,集群优势明显,经济互补性强,香港、澳门服务业高度发达,珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。

中国香港作为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽,拥有高度国际化、法治化的营商环境以及遍布全球的商业网络,是全球最自由经济体之一。澳门作为世界旅游休闲中心和中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用不断强化,多元文化交流的功能日益彰显。珠三角九市是内地外向度最高的经济区域和对外开放的重要窗口,在全国加快构建开放型经济新体制中具有重要地位和作用。

截至2018年末,粤港澳大湾区形成通信电子信息产业、新能源汽车产业、无人机产业、机器人产业以及石油化工、服装鞋帽、玩具加工、食品饮料等产业集群;是继美国纽约湾区、旧金山湾区,日本东京湾区之后的世界第四大湾区,是中国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。

粤港澳大湾区具有“一国两制、三个关税区”的特殊优势,历来是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。截至2020年,前海蛇口、南沙和横琴三个自贸片区在投资开放、贸易便利、金融创新、粤港澳合作、政府管理体制等领域形成了584项改革创新成果。广东自由贸易试验区成为中国对外开放的前沿阵地。

香港、澳门、广州、深圳是大湾区的中心城市,珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆是大湾区的重要节点城市。

2020年末,粤港澳大湾区经济总量达11.5万亿人民币(广东珠三角经济总量近9万亿元人民币、香港约2.7万亿港元、澳门约1944亿澳门元),先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业已经初具规模且在全球产业链、供应链中占有重要位置。

截至2022年2月,粤港澳大湾区11个城市GDP达到12.63万亿元。

2023年,粤港澳统计部门公布2022年经济数据。广东省统计局数据显示,2022年大湾区内地9市地区生产总值104681亿元人民币;香港特区政府统计部门公布的数据显示,香港实现地区生产总值28270亿港元,按2022年平均汇率折算,约24280亿元人民币;澳门特区政府公布的数据显示,澳门实现地区生产总值1773亿澳门元,约1470亿元人民币。由此,粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币。

粤港澳大湾区以不到全国1%的国土面积、5%的人口总量,创造出全国11%的经济总量,成为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

2024年2月29日,国家统计局发布《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》,粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略深入推进。

2024年4月1日,2023年粤港澳大湾区经济总量突破14万亿元,以不到全国0.6%的国土面积,创造了全国1/9的经济总量,综合实力再上台阶。

2025年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》显示:2024年粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施取得新成效。

第二产业

截至2018年末,粤港澳大湾区内地九市规模以上工业增加值27669.29亿元,先进制造业增加值16430.01亿元,高新技术制造业增加值9908.60亿元。

第三产业

2015年,粤港澳大湾区对外货物贸易额超过2万亿美元,近三年非金融类对外直接投资平均存量超过1900亿美元,占全国(不含港澳台)的1/4。

截至2018年末,粤港澳大湾区内地九市旅游收入9126.46亿元,香港旅游收入2299.13亿元,澳门旅游收入570.25亿元。

截至2018年末,粤港澳大湾区内地九市进出口总额68613.78亿元,实际利用外商直接投资额1350.73亿元;香港进出口总额74969.66亿元,实际利用外商投资额7653.82亿元;澳门进出口总额837.09亿元,实际利用外商直接投资额73.65亿元。

交通运输

粤港澳大湾区交通条件便利,拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口,以及香港、广州、深圳等具有国际影响力的航空枢纽。

截至2017年底,粤港澳大湾区高速公路里程已经超过4000千米,是全国高速公路网密度最高的地区之一,核心区的路网密度已经超过纽约、东京、伦敦三大湾区;水运方面,基本形成了以西江干线和珠江三角洲“三纵三横三线”为骨架的江海直达、连通港澳的高等级航道网。

2017年,粤港澳大湾区内河航道通航里程已经超过6000千米,位居全国的前列;同时,粤港澳大湾区是世界上沿海港口和机场分布最为密集的地区之一。

2017年,粤港澳大湾区沿海港口集装箱吞吐量8000万TEU(国际标准箱单位),民航旅客吞吐量超过2亿人次,均位居全球湾区之首。

2018年4月,广东省发改委启动《粤港澳大湾区城际铁路建设规划(2020-2030年)》编制工作,未来粤港澳大湾区有望建成“一小时城轨交通圈”。

截至2018年末,粤港澳大湾区有机场7座,旅客吞吐量2.15亿人次。大湾区内地九市通车里程62670千米,香港公共道路2123千米,澳门道路行车线449千米。

虎门大桥,位于广东省珠江三角洲中部,跨越珠江干流狮子洋出海航道,大桥全长15.76千米,主桥长4.6千米,主跨888米,单跨双铰简支悬索桥,扁平闭合流线型钢箱梁,宽度为35.6米,双向六车道,中央设1.5米的分车带,桥下通航净空60米,1997年5月建成通车。

虎门大桥

深圳湾大桥是一座连接深圳蛇口东角头和香港元朗鳌堪石的公路大桥,亦称“深港西部通道”,2007年7月1日开通。全长5545米,其中深圳侧桥长2040米,香港段3505米,桥面宽38.6米,全桥的桩柱共457支,共12对斜拉索,呈不对称布置,独塔单索面钢箱梁斜拉桥,为中国国内最宽、标准最高的公路大桥。

深圳湾大桥

黄埔大桥于2008年12月16日建成使用,是位于珠江狮子洋西侧的跨海大桥兼跨江大桥,连接广州市黄埔区和番禺区,使珠江三角洲内陆东部地区至西岸的汽车跨江时间缩短至10分钟。

黄埔大桥

港珠澳大桥跨越伶仃洋,东接香港特别行政区,西接广东省珠海市和澳门特别行政区,总长约55千米,是“一国两制”下粤港澳三地首次合作共建的超大型跨海交通工程。大桥开通对推进粤港澳大湾区建设具有重大意义。2018年10月23日上午,港珠澳大桥开通仪式在广东省珠海市举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式,宣布大桥正式开通并巡览大桥。

港珠澳大桥

南沙大桥于2019年4月2日建成通车,位于珠江狮子洋入海口,是连接广州市南沙区、番禺区和东莞市沙田镇的跨海大桥,珠江东岸城市群中部至珠江西岸城市群中部的公路行车时间在虎门大桥基础上再缩短半小时。

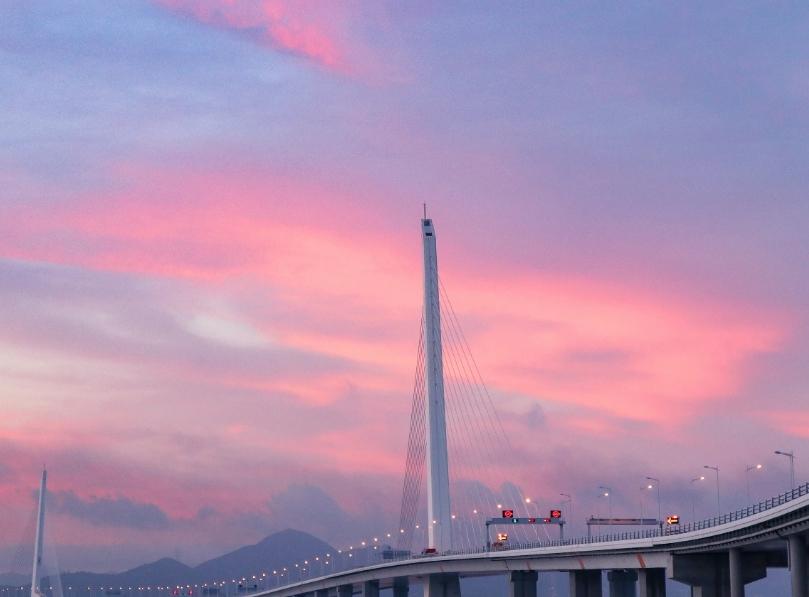

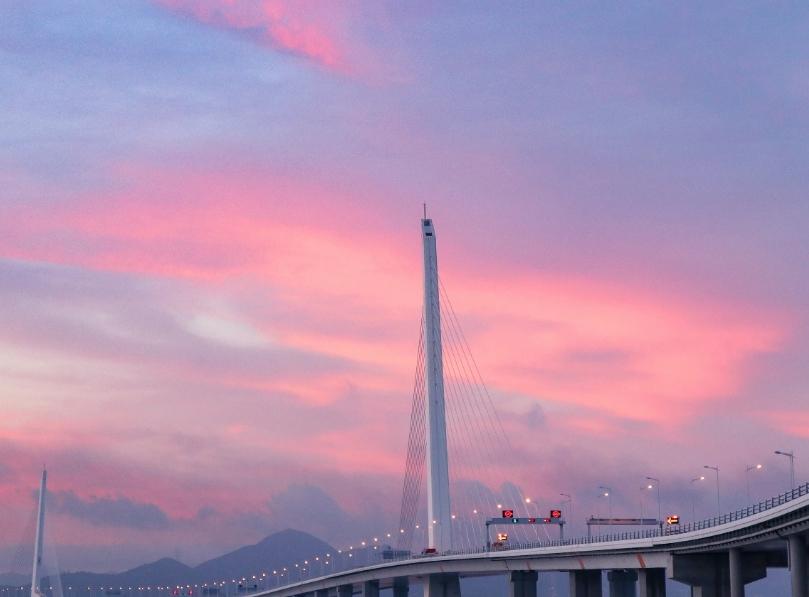

深中通道是连接广东省深圳市和中山市的大桥,是世界级超大的“桥、岛、隧、地下互通”集群工程,路线起于广深沿江高速机场互通立交,与深圳侧连接线对接,向西跨越珠江口,在中山市翠亨新区马鞍岛上岸,终于横门互通。全长24千米。预计2024年建成通车

广深港高速铁路狮子洋隧道是连接广州市南沙区与东莞市虎门镇的海底高速铁路隧道,位于珠江狮子洋底下,于2011年12月26日投入使用。广州市至东莞虎门镇的火车时间压缩至15分钟,至香港的火车时间缩短至48分钟。2018年9月23日7时,广深港高铁香港段首班列车G5736次从香港西九龙站发车,前往深圳北站,广深港高铁香港段正式投入运营,标志着广深港高铁全线正式开通运营。

广惠城际铁路佛莞段珠江狮子洋隧道是珠江口第二条高速铁路海底隧道,下穿狮子洋珠江与东江的汇入口,连接广州市番禺区和东莞市区。该隧道建成通车后,广州市至东莞市、惠州市的火车时间分别缩短至15分钟和1小时。

深茂铁路是连接珠三角核心城市与粤西地区的第一条快速铁路,对进一步完善广东省干线铁路网,加强珠三角地区与粤西乃至北部湾地区和海南联系,推动粤港澳大湾区快速发展和粤西地区振兴发展具有重要意义。

深汕高铁为国家沿海高铁的一部分,主要承担湾区对外与海峡西岸、长三角城市群的高速联系功能,兼顾湾区内部深圳与惠阳、深汕合作区的高速城际客运功能。

2019年11月15日,据2019年粤港澳大湾区五大机场高层联席会议消息,粤港澳大湾区五大机场正加快提升基础设施保障能力。其中,广州白云机场加快推进三号航站楼和第四、五跑道建设;香港国际机场正积极推进三跑道系统建设;深圳宝安机场正在全面推进卫星厅、三跑道等新一轮扩建工程;澳门国际机场正在积极联同各方推动编制填海建设方案及项目环评工作;珠海金湾机场在积极推进航站楼改扩建工程。

社会事业

教育事业

截至2018年末,粤港澳大湾区有高校173所,其中世界百强大学5所。大湾区内地九市有博士后工作站376个,高等学校在校学生190.35万人。

QS2022年世界大学排名显示,香港继续成为唯一具有5所排名前100的全球城市。

2018年,广东省起草《共建粤港澳大湾区国际教育示范区行动计划》,推进港澳高校到大湾区内地合作办学。同年10月14日,香港科技大学与广州大学签署合作办学意向书。广州市为引进香港科技大学规划预留土地约2平方千米,选址广州市南沙区,香港城市大学、香港大学医学院、香港中文大学医学院、澳门科技大学等高校落户大湾区内地相关工作加快推进。东莞市政府研究制订筹建工作方案,基本明确办学定位、办学模式和服务方向,校园用地和经费保障初步落实,推进设立“大湾区大学”。

科技事业

2018年,粤港澳大湾区谋划科技创新发展战略,强化科技创新协同机制,推动国际科技创新中心建设。科技部编制《粤港澳大湾区科技创新规划》,粤港澳大湾区共同起草《粤港澳大湾区科技创新行动计划》,聚焦技术攻关、基础研究、人才集聚、要素联通、创新创业、国际合作等行动举措,推动三地加快构建协同创新共同体。

截至2018年末,粤港澳大湾区有20家世界500强企业和4.3万家国家级高新技术企业,发明专利总量达33.08万件,PCT专利总量达到2.78万件。大湾区内地九市财政科学技术支出941.68亿元,占地方一般公共预算支出的8.88%。建成大科学装置5个、在建大科学装置9个。有新型开发机构180个,省级以上创新平台4539个,科技企业孵化器876个。

据《广州日报》统计,粤港澳大湾区2020年发明专利公开量36.59万件,为东京湾区的2.39倍,旧金山湾区的5.73倍,纽约湾区的7.85倍。

大湾区在5G、人工智能等领域具有领先优势,5G基站数和专利数量、国家级工业互联网跨行业领域平台数量等均居全国第一。中国信息通讯研究院数据显示,2021年华为、中兴、OPPO的5G有效全球专利族数分别占全球总量的14%、8.3%和4.5%,分列全球第1、第5和第9位,大湾区成为全球5G发展高地。

截至2022年2月,粤港澳大湾区有散裂中子源、空间环境地面模拟装置深圳拓展设施、空间引力波探测地面模拟装置、脑模拟与脑解析设施、合成生物研究设施等国家级大科学装置,综合性国家科学中心获批建设。

截至2022年2月,粤港澳大湾区已布局国家实验室2个(全国共9个),国家重点实验室50个(其中广东省30个、香港16个、澳门4个),广东省实验室10个。科技产业创新平台方面,累计获国家批复建设国家级创新中心3个、国家工程研究中心(工程实验室)22个、国家地方联合工程研究中心45个。国家高新技术企业方面,大湾区拥有5.61万家国家高新技术企业,超过排名第二的江苏近2万家。

截至2025年8月,粤港澳大湾区已形成完备的机器人智能制造产业链,集聚相关企业超10万家,构建起全国领先的工业机器人制造业集群。

2021年11月11日,机电智慧建造基地揭牌仪式在广州举行。机电智慧建造基地系粤港澳大湾区首个项目。总建筑面积近4000平方米,配备了全自动管道套丝生产线、全自动管道压槽生产线、全自动风管生产线、全自动螺旋风管生产线、CNC数控加工中心、全自动配电箱生产线及智能焊接生产线等7条生产线和智慧仓储功能。

文化事业

香港是世界最大的艺术交易品中心,在全球艺术市场的占有率从2019年的17.5%上升到2020年的23.2%,首次超越伦敦。澳门历史城区是世界文化遗产,也是世界旅游休闲中心。

2019年8月12日,粤港澳大湾区发展建设的文化使命国际论坛”在澳门开幕。来自海峡两岸暨港澳地区、德国、美国、葡萄牙、韩国、日本、新加坡、巴西等的60多位专家学者围绕大湾区的文化建设展开研讨和交流。

2019年9月,中央广播电视总台粤港澳大湾区中心于深圳前海成立。中央广播电视总台粤港澳大湾区之声于2019年9月1日7时正式开播。这是中国首个专门面向粤港澳大湾区播出的国家级电台频率。广播播出频率为调频101.2MHz、中波1215KHz,全天播音21小时。以粤语播出为主,并设有客家话、潮汕话等方言节目,贴近大湾区收听习惯。

2019年9月26日,为庆祝中华人民共和国成立70周年,《粤港澳大湾区》特种邮票分别在中国香港、广州和中国澳门发售,该套邮品由中国邮政、中国香港邮政和中国澳门邮电联合发行。

2020年中央广播电视总台春节联欢晚会在粤港澳大湾区设立分会场。

体育事业

2025年第十五届全运会将在广东、香港和澳门举办,粤港澳大湾区将首次作为一个整体承办大型综合性体育赛事。

医疗卫生

截至2018年末,粤港澳大湾区内地九市有医院904所,香港有医院40所,澳门有医院5所。

环境保护

2018年,广东省科学谋划粤港澳大湾区生态环境保护工作,编制形成《粤港澳大湾区生态环境保护专项规划(初稿)》。持续深入推进粤港、粤澳生态环境保护合作,加强粤港澳大气污染联防联控。落实粤港澳区域大气污染联防联治协议书,维护优化粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络,签署《粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络数据管理及发布平台合作协议书》。实施粤港珠江三角洲空气质素管理计划,淘汰落后产能,增加清洁能源供应,加强机动车排放管制,升级车用成品油质量。是年,大湾区内地九市空气质量达标天数在294天以上,空气质量为优天数在80天以上。

政治

粤港澳大湾区建设领导小组

截至2022年7月

历史文化

地域文化

粤港澳大湾区既有传统岭南文化的本根,又有英国、葡萄牙等西方文化的影响。中西方文化交流碰撞,多元文化交融,包容性强。珠江三角洲是广府文化核心区,发展历史悠久,市场经济发达,文化水平较高,地域文化独具特色。一方面,珠江三角洲居民传承南越人的传统风俗,如善水、使用舟楫、嗜食水产等;另一方面,又博采中原文化、港澳文化、西方文化等外来文化之长,形成商品意识重、不拘泥历史、敢于冒险开拓、善于接受新鲜事物等特点。珠江三角洲的农业文化、饮食文化、乐俗文化等在国内外影响深远。

香港文化是广东文化和中原文化的延伸,一百多年来,由于英国等西方文化的介入,中西文化交织形成了承古启今、自由开放、中西融汇、商业都市型的多元文化。香港被誉为“美食天堂”,饮食文化糅合中餐(主要为粤菜)和西餐的饮食习惯。澳门文化一直以中华文化为主导,华人依然保持中华文化的传统习俗,而土生葡人不同程度地受中华文化影响,形成中葡合璧的土生葡人文化。澳门的饮食以粤菜为主,兼有正宗葡国菜和土生葡国菜。1

方言

粤港澳大湾区内地九市居民主要使用粤方言,俗称白话、广东话,属汉藏语系汉语族的声调语言。粤方言可分为粤海片,也称广府片,以广州为代表,在粤语中影响最大;四邑片,以台山为代表;莞宝片,通行于东莞及宝安,以莞城为代表;香山片,通行于中山、珠海(斗门除外),以石歧为代表。各片小有差别,其中四邑片与粤海片差异最大。珠江三角洲客家方言主要分布在花都、东莞、惠东、惠阳、龙岗、中山五桂山等地。粤港澳大湾区外来务工人员一般使用普通话。由于普通话为学校教学语言,大部分珠江三角洲居民均能听懂并交流。壮族、瑶族聚居区使用壮语、瑶语等民族语言,增城、博罗的畲族使用山瑶话。香港居民主要使用粤语、英语和普通话。澳门居民交流以粤语、英语、葡萄牙语和普通话为主。2

荣誉称号

粤港澳大湾区内地9市全部建成国家森林城市,深圳被联合国教科文组织认定为国内第一个、全球第六个创意城市网络“设计之都”。3

世界知识产权组织发布的《全球创新指数2021》报告显示,“深圳-香港-广州”创新集群继续位列全球第二,仅次于日本“东京-横滨”创新集群。4

2022年2月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门复函同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。5

价值意义

打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群,有利于丰富“一国两制”实践内涵,进一步密切内地与港澳交流合作,为港澳经济社会发展以及港澳同胞到内地发展提供更多机会,保持港澳长期繁荣稳定;有利于贯彻落实新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,加快培育发展新动能、实现创新驱动发展,为我国经济创新力和竞争力不断增强提供支撑;有利于进一步深化改革、扩大开放,建立与国际接轨的开放型经济新体制,建设高水平参与国际经济合作新平台;有利于推进“一带一路”建设,通过区域双向开放,构筑丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路对接融汇的重要支撑区。

战略定位

充满活力的世界级城市群 | 依托香港、澳门作为自由开放经济体和广东作为改革开放排头兵的优势,继续深化改革、扩大开放,在构建经济高质量发展的体制机制方面走在全国前列、发挥示范引领作用,加快制度创新和先行先试,建设现代化经济体系,更好融入全球市场体系,建成世界新兴产业、先进制造业和现代服务业基地,建设世界级城市群。 |

具有全球影响力的国际科技创新中心 | 瞄准世界科技和产业发展前沿,加强创新平台建设,大力发展新技术、新产业、新业态、新模式,加快形成以创新为主要动力和支撑的经济体系;扎实推进全面创新改革试验,充分发挥粤港澳科技研发与产业创新优势,破除影响创新要素自由流动的瓶颈和制约,进一步激发各类创新主体活力,建成全球科技创新高地和新兴产业重要策源地。 |

“一带一路”建设的重要支撑 | 更好发挥港澳在国家对外开放中的功能和作用,提高珠三角九市开放型经济发展水平,促进国际国内两个市场、两种资源有效对接,在更高层次参与国际经济合作和竞争,建设具有重要影响力的国际交通物流枢纽和国际文化交往中心。 |

内地与港澳深度合作示范区 | 依托粤港澳良好合作基础,充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴等重大合作平台作用,探索协调协同发展新模式,深化珠三角九市与港澳全面务实合作,促进人员、物资、资金、信息便捷有序流动,为粤港澳发展提供新动能,为内地与港澳更紧密合作提供示范。 |

宜居宜业宜游的优质生活圈 | 坚持以人民为中心的发展思想,践行生态文明理念,充分利用现代信息技术,实现城市群智能管理,优先发展民生工程,提高大湾区民众生活便利水平,提升居民生活质量,为港澳居民在内地学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件,加强多元文化交流融合,建设生态安全、环境优美、社会安定、文化繁荣的美丽湾区。 |