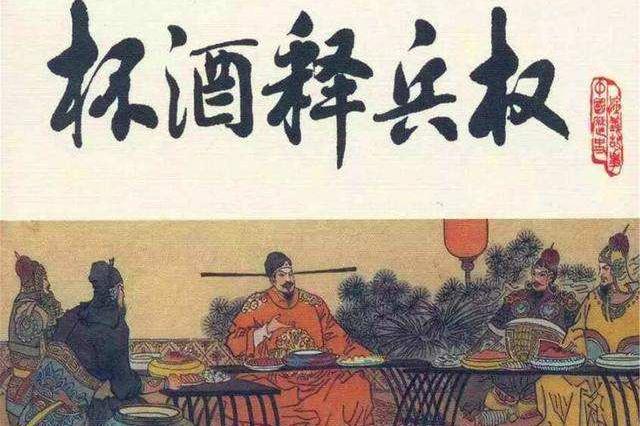

事件背景

宋太祖赵匡胤篡取了后周帝国的江山社稷之后,对后周的旧臣一个不杀,全部予以提拔重用。

大宋帝国建立刚过百天,原后周的两员重将——昭义军节度使李筠和淮南道节度使李重进(后周太祖郭威的外甥),就因拒受新朝统御,相继在潞州(今山西长治)、扬州起兵叛乱。两场战事的规模虽然都不算很大,但也一直到这一年的年末才得以平息。

北宋统治者赵匡胤为此深为忧虑,在结束五代十国局面的过程中,他着重考虑的问题有二:一是如何重建中央集权的专制统治,使唐末以来长期存在的藩镇局面不再出现;二是如何巩固新生王朝,使之不再成为五代之后的第六个短命王朝。

赵匡胤

事件过程

事件起因

建隆元年末(960年),在宋太祖平定李筠及李重进叛乱后,他召见丞相赵普,询问息兵休战、国家长久发展的好办法。

赵普精通治道,提出问题的症结在于藩镇权力太重,君弱臣强,只要削夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自然安定。赵普的话还没说完,宋太祖便已明白。

于是一个重建中央集权专制制度的计划就这样酝酿出来了,并逐步付诸实施。在北宋中央集权方面,最重要的是兵权,也是首先要解决的问题。赵匡胤吸取了后周灭亡的教训,加强对禁军的控制。

建隆二年(961年)太祖鉴于当时已控制局势,就着手陆续采取了一些措施,逐步加强中央集权。起初,太祖以为石守信等人是自己的故友,并不介意,而赵普数次进言,担心石守信等人的部下贪图富贵,提醒宋太祖,记住陈桥兵变的历史,一定要避免类似的事件重演。宋太祖不久后就采取措施解除了禁军高级将领的兵权。

事件经过

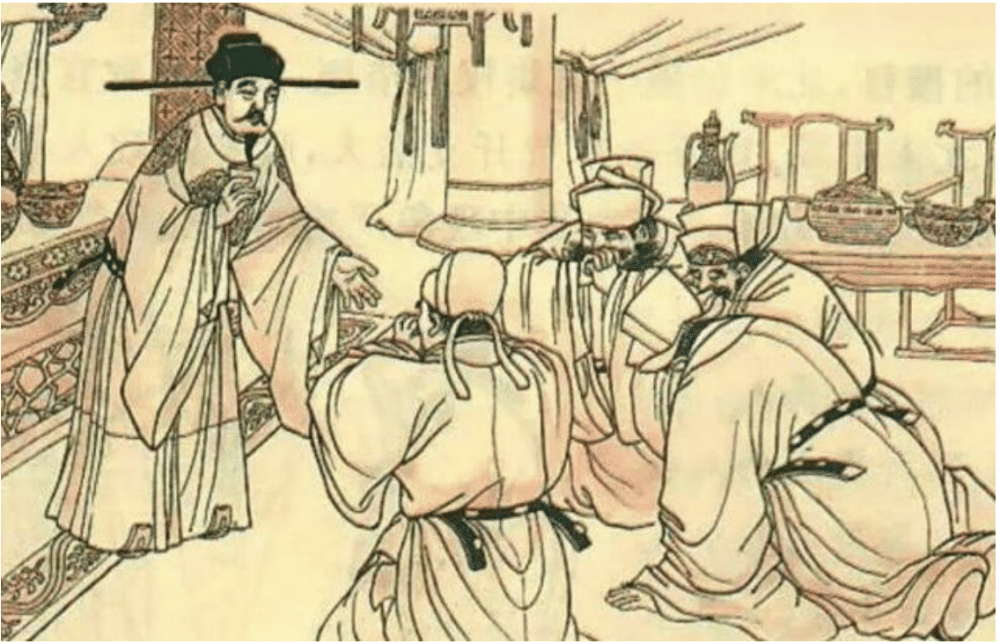

建隆二年(961年)七月初九日,晚朝时,宋太祖把石守信等禁军高级将领留下喝酒,席中说自己整夜不能安睡。

石守信等人询问原因,宋太祖表示,担心他们的部下造反,再次上演“陈桥兵变”事件。这些将领知道已经受到猜疑,于是请宋太祖给他们指一条明路。

宋太祖回复,可以放弃兵权到地方去,多置良田美宅,多买些歌姬,宋太祖再同他们结为姻亲,君臣之间,两无猜疑。石守信等人知道已无回旋余地,并且宋太祖已牢牢控制着中央禁军,于是俯首听命。

建隆二年(961年)七月十日,石守信等人上表请求解除兵权。宋太祖同意,下令罢去禁军职务,地方任节度使,并废除了殿前都点检和侍卫亲军马步军都指挥司。禁军分别由殿前都指挥司、侍卫马军都指挥司和侍卫步军都指挥司,即所谓三衙统领。

杯酒释兵权

事件结果

在解除石守信等大将的兵权后,太祖另选一些资历浅,个人威望不高,容易控制的人担任禁军将领。于是禁军领兵权析而为三,以名位较低的将领掌握三衙,皇权对军队控制加强。

宋太祖兑现了与禁军高级将领联姻的诺言,把守寡的妹妹嫁给高怀德,又把女儿嫁给石守信和王审琦的儿子,把张令铎的女儿嫁给太祖三弟赵光美。

杯酒释兵权事件发生后,宋太祖当年执掌兵权的结义兄弟的禁军职务全部被解除,且从此不再授予他人。石守信虽然保留着侍卫都指挥使的头衔,却没有任何实权。

另一方面,宋太祖又派李汉超镇守关南、马仁瑀镇守瀛州、韩令坤镇守常山、贺惟忠镇守易州、何继筠镇守棣州、郭进镇守西山、武守琪镇守晋阳、李谦溥镇守隰州、李继勋镇守昭义、赵赞镇守延州、姚内斌镇守庆州、董遵诲镇守环州、王彦升镇守原州、冯继业镇守灵武。

事件评价

“杯酒释兵权”是宋朝加强中央集权的重要反映。宋太祖“杯酒释兵权”使用和平手段,不伤及君臣和气,轻而易举地就解除了大臣的权力威胁,成功地防止了军变,是历史上有名的安内方略,影响深远。

不同意此观点的人则认为宋太祖专力巩固中央政权,“杯酒释兵权”含有对内严防的性质,直接造成内政腐朽。在外患强烈的背景下,削夺大将兵权也削弱了部队的作战能力,原因是皇帝直接掌握兵权,不懂军事的文官控制军队,武将频繁调动,致使宋朝与辽、西夏、金的战争连连败北,无力解决边患。军事积弱,还使两宋亡于社会制度落后于自己的游牧民族。

宋朝确立的文人治军的军事制度,其目的是为了彻底消除造成强唐灭亡的藩镇军制,其出发点是好的,结果是富有成效的,思想也是先进的。两宋亡于游牧民族原因则是多方面的,与两宋朝对峙的先是辽、夏,再是辽、金,最后是金、蒙,从作战态势来看,北宋面临的是两线作战只能主守。

杯酒释兵权

事件争议

宋太祖“杯酒释兵权”一事,历来的史学家大都深信不疑,而且在民间广泛流传。但也有学者经过考证,对这件事下了这样的评价:故事性强、子虚乌有。

认为“杯酒释兵权”实有其事的论者,主要依据是北宋中期以来的一些史籍的有关记载。现存“杯酒释兵权”的最早记载,是北宋丁谓的《丁晋公谈录》(以下简称《谈录》)和王曾的《王文正公笔录》(以下简称《笔录》)。《谈录》记述了赵匡胤与赵普关于此事的一段对话。书中记载,赵普对赵匡胤说,禁军统帅石守信、王审琦兵权太重,“皆不可令主兵”。赵匡胤听后不以为然,认为石、王这两位老将是自己多年的老朋友,决不会反对自己。赵普则进一步做工作,说石、王这两位老将缺乏统帅才能,日后肯定制伏不了部下,后果将不堪设想。赵普终于说服了宋太祖,罢了两人的兵权。《笔录》则更明确地记述道:相国赵普屡以为言,宋太祖“于是不得已,召守信等曲宴,道旧相乐”,最后让他们“自择善地,各守外藩,勿议除替”。事隔半个世纪,北宋史学家,文学家司马光在《涑水纪闻》(以下简称《纪闻》)中,对此事的记载则更为详细。书中记载,在宴会的第二天,赵匡胤的部将个个心领神会,“皆称疾,请解军权。上许之,皆以散官就第”。

上述三种记载,矛盾百出。首先,《谈录》只讲罢石守信、王审琦二人的兵权,并无设宴请客这一情节。而《笔录》记载罢去兵权的宿将,除了石守信、王审琦外,还有其他几位将领,并增添了太祖设宴与宿将“道旧相乐”的情节。后世所谓“杯酒释兵权”一说,基本上都出于此。《纪闻》则称石守信、王审琦等皆被罢军权,以散官就第,而又大事铺张设宴道旧情节,绘声绘影,恍如身历其境,明显不可能,距离当事人的时代愈远,记载却愈详细,就愈是不可信。

其次,三书都说此事与赵普有关,但说法却不一致。据《谈录》一书所记载,罢石守信、王审琦的兵权是宋太祖听了赵普一次谈话之后就决定的。但若根据《笔录》所载,此事则是太祖在赵普多次苦谏之下才“不得已”而罢去他们的兵权。但若根据《纪闻》所记载却是太祖、赵普两人共同谋划的结果,如此矛盾的说法怎么没能成为史实,盖棺定论呢。

第三,上述三种史料,对石、王被削去兵权后的出路,说法也各不相同,有的只说“不令石、王主兵”,有的说他们“寻各归镇”,有的则说他们“皆以散官就第”。

第四,关于“释兵权”的内容史学界也说法不一,有的说是指罢石守信等四人典禁军,有的则认为主要是为了削弱藩镇势力。

另外,“杯酒释兵权”这样一件大事,在北宋史官修的《太祖实录》和《三朝国史》中却未见一字。元末,史学家根据《太祖实录》与《三朝国史》编撰而成的《宋史·太祖记》对此事也不着点墨,因而有学者认为这件事发生过的可能性非常小。

杯酒释兵权

后世纪念

文学作品

作品名称 | 著作人 | 出版时间 |

《王文正公笔录》 | 王曾 | 2017年7月 |

《丁晋公谈录》 | 潘汝士 | 2012年6月 |

丁晋公谈录