楹联始于桃符。梁章钜在《楹联丛话》中说:"尝闻纪文达师言:楹联始于桃符。蜀孟昶余庆、长春一联最古,但宋以来,春帖子多用绝句,其必以对语、朱笺书之者,则不知始于何时也。

楹联,汉族传统文化之一,清代是楹联文学的全盛时期。又叫对联,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句,因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱而得名。楹联对仗工整,平仄协调,是一字一音的中华语言独特的艺术形式。

楹联相传起于五代后蜀主孟昶。楹联是中国汉族传统文化瑰宝。

楹联始于桃符。梁章钜在《楹联丛话》中说:"尝闻纪文达师言:楹联始于桃符。蜀孟昶余庆、长春一联最古,但宋以来,春帖子多用绝句,其必以对语、朱笺书之者,则不知始于何时也。

楹联,汉族传统文化之一,清代是楹联文学的全盛时期。又叫对联,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句,因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱而得名。楹联对仗工整,平仄协调,是一字一音的中华语言独特的艺术形式。

楹联相传起于五代后蜀主孟昶。楹联是中国汉族传统文化瑰宝。

楹联

sodkli

对子、对联

文学、艺术

传统文化

广泛

秦代

桃符

楹联又称对联,因古时多悬挂于楼堂宅殿的楹柱而得名,有偶语、俪辞、联语、门对等通称,故以“对联”称之,则开始于明代。它是一种对偶文学,起源于桃符,是利用汉字特征撰写的一种民族文体,它与书法的美妙结合,又成为中华民族绚烂多彩的艺术独创。

对联一般不需要押韵(律诗中的部分对联才需要押韵)。大致可分诗对联,以及散文对联,严格、分大小词类相对。传统对联的形式相通、内容相连、声调协调、对仗严谨。

楹联作为一种习俗,是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。2005年,中国国务院把楹联习俗列为第一批国家非物质文化遗产名录。楹联习俗在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对于弘扬中华民族文化有着重大价值。

敦煌研究院研究员潭婵雪根据敦煌遗书斯坦因劫经0610卷背面有"岁日:三阳始布,四序初开/福庆初新,寿禄延长/又:三阳□始,四序来祥/福延新日,庆寿无疆/立春曰:铜浑初庆垫,玉律始调阳/五福除三祸,万古□百殃/立春□户上,富贵子孙昌/又:三阳始布,四猛初开/□□故往,逐吉新来/年年多庆,月月无灾/鸡□辟恶,燕复宜财/门神护卫,厉鬼藏埋/书门左右,吾傥康哉",认为楹联产生于晚唐以前(《我国最早的楹联》,1991年第4期《文史知识》)。

其实,口头上的对对子,诗文中的对偶句,还可以追溯到更远的年代。例如,《晋书》载:陆云与荀隐鹤第一次见面时,互报姓名"云间陆士龙/日下荀隐鹤"。《诗经·采薇》有"昔我往矣,杨柳依依/今我来思,雨雪霏霏",常常为人们所乐道。但只能说,对偶是我国诗文的特色,不能说楹联起源于那个时代。

楹联最早从骈文脱颖而出。"新年纳余庆/嘉节号长春"(00101/11100)一联,用的就是骈文句式。节奏在"年"(0)、"庆"(1)字和"节"(1)、"春"(0)字上。"新年"对"嘉节","余庆"对"长春",对仗工丽。如果不了解早期对联的这种情况,用律诗句式(00011/11100)衡量,认为"余"(0)字违律,那是极大的误解。

宋代盛行"四六",采用骈文句式撰联,允许相同虚字相对。例如:朱熹松溪县明伦堂联"学成君子,如麟凤之为祥,龙虎之为变/德在生民,如雨露之为泽,而雷霆之为威"。

同时也已将骈文句式和律诗句式结合起来。例如:朱熹"鸟识玄机,衔得春来花上弄/鱼川地脉,挹将月向水边吞"(1100,1100011/0011,0011100)一联。骈文句式在长联中占主要地位,不过相同虚字相对的现象越来越少见了。律诗句式在五言联、七言联以及长联的五言、七言句中占绝对优势。1

春联之设自明太祖朱元璋始。梁章钜在《楹联丛话》中引用《簪云楼杂说》云:"春联之设,自明孝陵昉也。时太祖都金陵(1368-1398年),于除夕忽传旨:公卿士庶家门上须加春联一副。太祖亲微行出观,以为笑乐。偶见一家独无之,询知为醃豕苗者,尚未倩耳。太祖为大书曰:双手劈开生死路/一刀割断是非根,投笔径去。嗣太祖复出,不见悬挂,因问故。答云:知是御书,高悬中堂,燃香祝圣,为献岁之瑞。太祖大喜,赉银三十两,俾迁业焉。"由此可见,朱元璋采取行政命令,要求家家户户贴春联,对形成春节贴春联的风俗起到极大的推动作用。

清康熙六十寿辰(1713年)和乾隆八十寿辰(1790年)两次重大庆祝活动是宫廷楹联创作的高潮。虽然多数是"润色洪业,鼓吹承平"之作,由于"皆出当时名公硕彦之手",且大量制作,要求严格,因此必然有利于楹联结构的规范化。这一点似乎尚未被人们重视。

有清一代是楹联文学的全盛时期。南怀瑾先生早已将"清对联"与唐诗宋词元曲相提并论,从事清代文学史研究的赵雨先生也认为,"清代的主流文体是楹联"(赵雨《走向对仗的汉语言文学--清对联》,《对联》2000年第5号)。

我们认为,孙髯的昆明大观楼长联和梁章钜的《楹联丛话》(1840年)是清代楹联发展的重要里程碑,标志着楹联已经成为可以与诗词曲赋骈文分庭抗礼、媲美争妍的独立文体。

从此,文人学士以楹联赠答,用对联作文字游戏,成为一时风尚。以春联、寿联、挽联,门联、厅联、庙联,名胜联、商业联、游戏联等等为形式的对联文化已成为社会生活的组成部分,流风之盛,不因辛亥革命而衰落。1932年清华大学入学考试,陈寅恪出题"孙行者"求对,周祖谟对以"胡适之",至今传为美谈。

20世纪80年代以来,随着改革开放深入人心,楹联也以新的面貌开始复兴。1984年成立中国楹联学会,1985年创办《对联·民间对联故事》,1987年创办《中国楹联报》,地方楹联组织的发展如雨后春笋。从此形成了群众性的对联创作和理论研究新风尚。

(Some Examples)

学士青莲尚书红杏

中郎绿绮太史黄庭

这是旧北京的一副门联(冰心《春节忆春联》,1985年2月22日《北京晚报》),以青、红、绿、黄四种色彩代表古代四位名人。“学士青莲”是唐朝大诗人李白,号青莲居士,翰林院学士。“尚书红杏”是宋朝尚书宋祁,因写了“红杏枝头春意闹”词句而闻名。“中郎绿绮”是汉朝官拜中书郎的蔡邕,精音律、善鼓琴,绿绮,古琴名。“太史黄庭”是晋朝书法家王羲之,会嵇内史,曾写过《黄庭外景经》。此联对仗工丽,寓意典雅,精妙绝伦,过目不忘。

我本楚狂人五岳寻山不辞远

地犹邹氏邑万方多难此登临

这是清彭玉麟游泰山集句联(梁羽生《名联谈趣》565条)。上联用李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》句,下联用唐玄宗《经鲁祭孔子而叹之》和杜甫《登楼》句。彭是湖南人,湘军水师统帅之一。当时太平军已失败,但内忧外患依然如故,故有此种复杂心情。此联对仗工整,古为今用,天衣无缝,是集句联的大手笔。

大明湖畔趵突泉边故居在垂杨深处

漱玉集中金石录里文采有后主遗风

这是郭沫若题李清照纪念堂联(顾平旦、常江、曾保泉《名联鉴赏词典》第71页)。上联描述李清照故居的优美环境,下联突出李清照和她丈夫赵明诚的传世之作以及李清照的文学风格。此联文字流畅,意义深长,寥寥数语,表达了对一代女词家的怀念与崇敬之心。

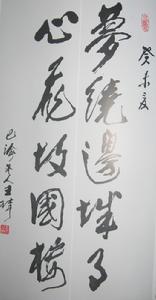

海棠开后燕子来时良辰美景奈何天芳草地我醉欲眠楝子风尔且慢行

碧澥倾春黄金买夜寒食清明都过了杜鹃道不如归去流莺说少住为佳

这是上海嘉定花神庙联(《名联鉴赏词典》第104页)。此联采用词和曲的语言撰写,与花神的主题情景交融,曼语丽辞,令人心驰神往。

顺便说一下,古文是不加标点的,实际生活中的楹联也不加标点。因此,学楹联,就要习惯看不加标点的楹联。楹联不仅上下联互相对仗,而且有同边自对的字、句,规律很明县,反复读几遍,不难断句。

(Definition)

楹联是对联的雅称,用以强调其文学性质。对联是楹联的泛称,可以包括文字游戏。在一般情况下两者可以通用。

对联是由两串等长、成文和互相对仗的汉字序列组成的独立文体。也就是说,上下联字数不限,但必须相等;联文是有意义的,或可以理解的;平仄要合律,对仗要工整;对联是独立存在的文本,不是其他文本的一部分。凡符合这些条件的就是对联,否则就不是对联。律诗或骈文中的对仗句,只有在脱离律诗或骈文而独立存在时,才能称为对联。2

1、我们没有把上下联在意义上互相依存的要求(这是一般对联都应满足的要求)写入定义,只是为了承认“无情对”也是对联。例如:

三星白兰地

五月黄梅天

这副对联平仄合律,逐字相对,绝对工整,上下联分别成文,但是上下联在意义上毫不相干。上联是一种酒名,即三星牌白兰地酒。下联是江南五月阴雨连绵的天气,也是梅子熟了的季节。据说是为了给“三星白兰地”做广告,故意出下联征对。其效果之大,可想而知。

2、我们也没有把现代句法概念写入定义,因为在中国古典文学中“句”(pause)的概念,与白话文或英语中“句子”(sentence)的概念不同。有些对联很难说是意义完整的句子。例如:

一二三四五六七

孝悌忠信礼义廉

这副隐字讽刺谜联,上联不成句子,下联不成句子,合起来也不成句子,但是上联有含义,下联有含义,合起来意义更明显(忘八/无耻)。因此,我们只需要知道这副对联是七言句式,能理解字面和隐藏的含义就行,没有必要进行深入的语法分析。楹联,与诗、词、曲、赋、骈文一样,属于古典文学范畴。楹联的基本句式来自骈文和律诗。用现代语法来分析楹联结构,是当前楹联教学的一大误区。因为楹联结构是声律结构,不是语法结构,虽然在大多数情况下两者是一致的。楹联语法(或文法)与一般语法(或文法)并无多大差别,无庸多说。下面谈到的“句”,是指诗词的“句式”,或古文的“句读”,不是现代语法中的“句子”。

楹联

(Writing Couplets)

楹联创作的基本要求是:平仄合律,对仗工整,文意切题。三者相互依存,不可偏废。平仄合律是基础,不合律的对联就是不合格的对联。对仗工整是关键,对仗不工整,即使平仄合律,也只能滥竽充数。文意切题是目的,平仄合律、对仗工整而文意不切题,就是无的放矢,甚至会产生相反的效果。

平仄合律(Level Tone vs.Oblique Tone)

诗有格律,词有谱,曲有调名。古人虽未制定联律,但律在联中。由于对联长短不限,结构复杂,人们对联律的理解不尽相同。但是常见的楹联大都在二三十字以内,并非越长越好。因此,这里主要谈楹联的基本句式和最佳楹联结构,把我们的理解公诸同好,以求达到共识。

楹联与其他文体的区别在于结构。楹联结构是声律结构,不是语法结构,亦即句内和句间的平仄序列关系。因为楹联基本句式来自律诗和骈文,先了解律诗和骈文的句式结构是有益的。

(Patterns of Regulated Verse)

七言律诗有以下四种结构,用“0”为平,“1”为仄表示,就是:

0011100/1100110/1100011/0011100/0011001/1100110/1100011/0011100/0011001/1100110/1100011/0011100/0011001/1100110/1100011/00111001100110/0011100/0011001/1100110/1100011/0011100/0011001/1100110

1100011/0011100/0011001/1100110/1100011/0011100/0011001/1100110

七言律诗要求第三和第四句,第五和第六句分别构成七言联,因此只有句脚上仄下平的情况,例如李商隐七律《无题》一诗中的对仗句:

0011001/1100110身无彩凤双飞翼/心有灵犀一点通

1100011/0011100隔座送钩春酒暖/分曹射覆蜡灯红

五言律诗也有四种结构,只要把上面每个七言句去掉前两位就行:

11100/00110/00011/11100/11001/00110/00011/11100

11001/00110/00011/11100/11001/00110/00011/11100

00110/11100/11001/00110/00011/11100/11001/00110

00011/11100/11001/00110/00011/11100/11001/00110

五言律诗要求第三和第四句,第五和第六句分别构成五言联,如杜甫五律《春望》一诗中的对仗句:

00011/11100感时花溅泪/恨别鸟惊心

11001/00110烽火连三月/家书抵万金

律诗平仄具体要求,请参考王力《诗词格律》,不再多说。

(Patterns of Parallel Prose)

骈文不像律诗那样有固定的言数和句数,而且不需要押韵;但有固定的句式,主要是四言句和六言句,也有增加一字成五言句或七言句的。其对仗限于两句之内,在非节奏点上平仄不拘。骈文句脚既有上仄下平,也有上平下仄。为了方便,只举王勃《滕王阁序》一文为例:

1100/0011胜地不常/盛筵难再

0011/1100虹消雨霁/彩澈云衢

00-1100/11-0011落霞(与)孤鹜齐飞/秋水(共)长天一色

0011,1100/1100,0011十旬休暇,胜友如云/千里逢迎,高朋满座

1100,0011/0011,1100他日趋庭,叨陪鲤对/今晨捧魅。喜托龙门

0011,00-1100/1100,11-0011物华天宝,龙光(射)牛斗之虚

人杰地灵,徐孺(下)陈蕃之榻

1100-11,1100/0011-00,0011都督阎公(之)雅望,棨戟遥临

宇文新州(之)懿范,襜帷暂驻

2.1.3楹联句式(Patterns of Couplet)

我们所说的楹联句式是规范化的句式,在实际使用时非节奏点的平仄不拘。

楹联的四言句式和六言句式来自骈文,可以构成四言联和六言联:

四言:0011/1100(正格)以文会友/与古为徒(丁上左)

1100/0011(变格)唯楚有材/于斯为盛(岳麓书院联)

六言:110011/001100(正格)泉自几时冷起/峰从何处飞来(董其昌)

001100/110011(变格)革命尚未成功/同志仍须努力(孙中山)

楹联的五言和七言句式来自律诗,可以构成两种类型的五言联和七言联:

五言A型:11001/00110室雅何须大/花香不在多(郑板桥)

五言B型:00011/11100若问梅消息/须待鹤归来

七言A型;0011001/1100110春风阆苑三千客/明月扬州第一楼(赵子昂)

七言B型:1100011/0011100东汉文章留片玉/西泠翰墨著千秋(朱景彝)

A、B两型在律诗中缺一不可,但在楹联中有一足矣。由于B型句式接近骈文句式,结构简单,便于组合,在组合时以选用B型撰联为佳。

楹联还从诗词曲赋骈文,引进一言、二言、三言句式(通常用作领、衬字),从而形成包括一言至七言的最佳对联句式体系(三言有两种类型):

1/0,11/00,001/110,011/100,0011/1100,00011/11100,

110011/001100,1100011/0011100

有了这些句式,就可以根据需要,组成一定长度的楹联。

(The Optimum Structure of Couplets)

每边一句者,分别用四言、五言、六言、七言句式自身;每边两句者,用四言句式分别与自身以及五言、六言、七言句式,按句脚上仄下平要求,两两组合,就可以得到如下最佳结构。按照最佳结构撰联,就像做诗填祠一样,随心所欲,不逾规矩。因为在非节奏点上,可平可仄,实际上仍有很大灵活性。在熟练运用之后,就可以按四言模式的句脚安排,增加句数,增加领、衬字,平仄自然合律。

下面是最佳楹联结构的举例:

四言联0011/1100望洋兴叹/与鬼为邻(徐桐)

五言联00011/11100楼观沧海日/门对浙江潮(摘宋之问诗句)

六言联110011/001100此是山阴道上/如来西子湖边(绍兴东湖联)

七言联1100011/0011100莫放春秋佳日过/最难风雨故人来(孙星衍)

八言联1100,0011/0011,1100

世上疮痍,诗中圣哲/民间疾苦,笔底波澜(郭沫若杜甫草堂联)

九言联1100,00011/0011,11100

花雨能仁,祝嵩龄亿载/昙枝普茂,巩海甸三乘(《万寿圣典》)

11100,0011/00011,1100

天地自成文,湖山有美/国家期得士,桃李无言(彭元瑞)

十言联1100,110011/0011,001100

门辟九霄,仰步三天胜迹/阶崇万级,俯临千嶂奇观(泰山南天门)

001100,0011/110011,1100

成大事以小心,一生谨慎/仰流风于遗像,万古清高(武侯祠联)

十一言联1100,1100011/0011,00111000

何处招魂,香草还生三户地/当年呵壁,湘流应识九歌心(屈原祠联)

11100,110011/00011,001100

八百里湖山,知是何年图画/十万家灯火,尽归此处楼台(徐文长)

十二言联11100,1100011/00011,0011100

我去太匆匆,骑鹤仙人还送客/兹游良眷眷,落梅时节且登楼(钱楷)

(Arrangement of Pause-tones in Long Couplet)

按传统观点,每边11字以上就称长联(曹雪芹),“最多也不过二三十余字而止”(梁章钜),这是有道理的。因为楹联的优势在于言简意赅,赏心悦目,适合悬挂,不宜太长。七言(1100011/0011100)是律诗句式,八言(1100,0011/0011,1100)是骈文句式。骈文和律诗句式的结合以十一言(1100,1100011/0011,0011100)为典型,标志着楹联有了不同律诗和骈文的结构,故以此分界,称为长联,是合理的。至于胜地壮观,高楼大厦,二三十余字的长联也足够了。因此,不妨把更长的对联称为“超长联”。

长联结构比较复杂,但可以将句脚安排简化为四言模式(0011,1100,1100,0011/1100,0011,0011,1100)的句脚安排。例如:

由两个句式组成的对联,句脚安排为:——0,——1/——1,——0

由三个句式组成的对联,句脚安排为:——0,——0,——1/——1,——1,——0或——0,——1,——1/——1,——0,——0

由四个句式组成的对联,句脚安排为:——1,——0,——0,——1/——0,——1,——1,——0

以此类推。当然每句不一定是四言,还可以加领、衬字。可以灵活应用。但大体上是这样一种模式。这样的句脚安排,主要出于长联同边自对的需要。

对仗是楹联的基本特征,没有对仗就没有对联。楹联创作必须在对仗上下功夫。律诗对仗限于两句之间,一般用在颔联和颈联,出句的字和对句的字不允许重复。骈文对仗扩大到前两句和后两句之间,允许同位虚字相重。楹联对仗的严格要求不亚于律诗,而且将长联同边自对的形式发展到登峰造极的程度。

假作真时真亦假

无为有处有还无

这是曹雪芹《红楼梦》第五回中的一副对联,非常工整。同类词相对是对仗的基本原则。该联“真”,“假”,“有”,“无”,都是高度抽象的哲学名词。“作”,“为”是词意相近动词。“时”和“处”在语法上是副词,在字面上“时”又可理解为“时间”,“处”又可理解为“空间”。“亦”,“还”在字面上是词意相近的副词,在语法上可视为省略了动词“是”。但必须了解其中还有句内自对自重,“真”对“假”,“有”对“无”是反对,而且都重用一次,这才是此联的精华所在。

在谈到对仗时,人们常常作语法分析,以便说明“词性相同”或语法结构”相同。但是过分强调语法分析,有时也会把简单的事情复杂化,王力在谈诗词格律说,“语法结构相同的句子(即同句型的句子)相为对仗,这是正格。

但是我们同时应该注意到:诗词的对仗还有另一种情况,就是只要求字面相对,而不要求句型相同。”(《诗词格律》第127页)这对于楹联的对仗也是正确的。楹联是观赏性很强的艺术,所以有时只要求字面相对,即同类词相对,特别要求虚字对虚字,实字对实字。有些同类词可供选择的范围较小,如数字,人名,地名,书名,动物名,植物名等等,不要轻易超出范围。特别要指出,只要自对工整,互对不必要求词性相同。

生意兴隆通四海

财源茂盛达三江

此联为旧时商店通用春联。平仄合律,对仗工整,而且与爆竹声中“恭喜发财”的气氛相协调,很受商界欢迎。

但深一步研究就会发现,“通四海“,”达三江“是一个意思,有”合掌“之嫌。七言联一共才14字,其中6个字只能当3个字用,岂不可惜。对联是文章中最精练的文体,决不允许浪费笔墨。为了以较少的文字提供较多的信息,必须避免上下两联说同一意思。例如,在新春联中用”震乾坤“对”惊世界“,”报家音“对”传吉语“,”发祥光”对“腾瑞气“虽可强调喜庆或强盛气氛,仍不免有”合掌“之嫌。

袁枚在《随园诗话》中提到“黄星岩随园偶成云:山如屏立当窗见/路似蛇旋隔竹看。厉樊榭咏崇先寺云:花明正要微阴衬/路转多从隔竹看。二人不谋而合。然黄不如厉者,以如字与似字犯重。竹垞为放翁摘出百余句,后人常以为戒。“(《随园诗话》卷五,二二)这段话说明在诗中对仗要避免同义词相对,用”似“对”如“,虽字形字音不同,但字义相同,亦不可取。这似乎有点苛求,连大诗人也难免的事,我辈怎能不犯?但应该看到,要避免合掌,就要从避免同义词相对做起。

清风明月本无价

近水遥山皆有情

这是梁章钜因编辑《沧浪亭志》而获得的集句联,上联系欧阳修句,下联系苏舜钦句,皆沧浪亭本事。

此联用了反义词“有”对“无”,“皆有情”对“本无价”,含义是,清风明月到处都有,但对俗人来说,有钱也买不到;近水遥山本为无情之物,但在诗人眼里,都成了有情之物,对比强烈。说“近水遥山”对“清风明月”工整,是指句中自对工整,即“遥山”对“近水”,“明月”对“清风”十分工整,而且“近水”与“遥山”是反对,更有情趣。

刘勰在《文心雕龙》中说,“造化赋形,支体必双,神理为用,事不孤立。”又说“丽辞之体,凡有四对:言对为易,事对为难;反对为优,正对为劣。言对者,双比空辞者也。事对者,并举人验者也。反对者,理殊趣合者也。正对者,事异义同者也。”(《文心雕龙》卷七丽辞第三十五)。“反对者,理殊趣合者也”是说:虽义理不同,而旨趣相合。也就是相反相成,殊途同归。这是对仗的精义。春联“十年宦比梅花冷/一夜春随爆竹来”(《名联谈趣》289条),上联的冷淡,反衬出下联的热闹,也是“反对为优”的好例子。

翠翠红红处处莺莺燕燕

风风雨雨年年暮暮朝朝

这是西湖花神庙旧联(《楹联丛话》卷六),由四言六言两句合成。红对翠,燕对莺,雨对风,朝对暮,都是句中叠字自对,而且全联用叠字。由此可见,只要句中自对都是工对,全联一定是工对。

必须重申,本文所说的“句”,不是现代语法中的“句子”(sentence),而是古文中“句读”或诗词中“句式”的“句”(pause)。此联在语法结构上是一句,在声律结构上是两句(四言与六言组合)。五言联或七言联只有句中自对。两句或两句以上,不仅有句中自对,而且有句间自对,或称同边自对。

下笔千言正桂子香时槐花黄后

出门一笑看西湖月满东浙潮来

这是阮元题杭州府贡院联,由三个四言句加一领字(正/看)组成。贡院是考举人的场所。上联讲考试的季节很美,考试时文思潮涌,下笔千言,个个都有中举的希望。“桂”和“槐”隐含“折桂”和“槐厅”之意,即读书,应试,做官。下联讲考试的地方很美,考完后不管成绩如何,应该放松一下,去西湖赏月,钱塘观潮。用诗一般的语言给考生做政治思想工作,实在高明。此联“桂子香时,槐花黄后”和“西湖月满,东浙潮来”分别都是同边自对,有极大的艺术魅力。

从短联的句中自对,发展到长联的同边自对,是对联发展的重要标志。

同边自对是长联的基本形式,陆伟廉先生对同边自对理论有卓越的贡献,他说“对仗是对联的灵魂、精髓,无对仗即没有对联,不懂对仗就无法撰写、欣赏、评论和研究对联”,又说“如把两边相对比为对联艺术的皇冠,同边自对则可比为皇冠上之钻石。”(陆伟廉《对联经》第171-172页)

名满天下不曾出户一步

言满天下不曾出口一字

此联挂在清代钱湘灵室中,为三峰释硕揆所书。梁章钜称:“《柳南随笔》载:钱湘灵陆灿晚年居虞山,老屋三楹,适当石梅之下,松阴岚翠,如眉临目。先生兀坐其中,拥书万卷,咿唔不辍。过其门者往往驻足觇伺,流连不去,先生咿唔自若也。室中榜一联”如上(《楹联丛话》卷一)。

钱陆灿,常熟人,字湘灵,号圆沙,顺治举人。好藏书,教授常州、金陵间,从游甚众。康熙中徐乾学等为耆年会,陆灿年八十四,齿尊名高,会中人皆兄事之。有《调运斋集》。此联应作于清初,从语气看,不像自撰。十言联中重了七字,亦少见。说明顺治康熙年间的楹联仍允许同位相重,现在不会有人再做这种楹联了。

对联的基本规律是“重”与“对”,由“相重相对”发展为“自重自对”。

佛言不可说不可说

子曰如之何如之何

这是明荆州太守袁箨庵(于令)罢官后,流寓金陵,落魄不得意时所写的门联。《金刚般若波罗密经》有“如来所说法,皆不可取,不可说”。《论语·卫灵公》有“子曰:不曰如之何,如之何者,吾未如之何也已矣。”此联用语,出自经典,但已经改写,故不是集句。妙在庄重中有调侃,不言中有牢骚。上下联各有三字重复一次,可以加强语气。自重自对远比相重相对高明,自然成为楹联的发展方向。

(Keep to the subject)

楹联与其他文体的区别之一是:楹联表面上无题,实际上有题。

楹联是张贴、悬挂、书写、铭刻在实体上的,成为室内环境或名胜古迹的组成部分,因此题目不言而喻。

《红楼梦》第五回讲,宝玉倦怠,欲睡中觉。当下秦可卿引一簇人来至上房内间,宝玉看见有一副对联,写的是:“世事洞明皆学问/人情练达即文章”及看了这两句,纵然室宇精美,铺陈华丽,亦断断不肯在这里了。后来大家来至秦氏卧房。刚至房中,便有一股细细的甜香,宝玉此时便觉眼餳骨软,连说:“好香!”入房向壁上看时,有唐伯虎画的“海棠春睡图”,两边有宋学士秦太虚写的一副对联云:“嫩寒锁梦因春冷/芳气袭人是酒香”。这两副对联烘托出两种室内环境,两种个人风格。

对联文意必须切题,也就是说要切人、切物、切时、切景。梁章钜在评论对联时,常常用把切题作为优劣标准之一。

非孙夫人不可

思亲泪落吴江冷

望帝魂归蜀道难

这是徐文长题孙夫人祠联(《楹联丛话》卷六)。据陈寿《三国志》称:“先主(刘备)遣诸葛亮自结于孙权。权遣周瑜、程普等水军数万,与先主并力,与曹公(曹操)战于赤壁,大破之。。。。。。琦(刘表长子刘琦)病死。群下推先主为荆州牧,治公安。权稍畏之,进妹固好。”可见孙权将其妹嫁给刘备是巩固孙刘联盟的需要。此联充分揭示出孙夫人感情上两难的处境。字面上没有孙夫人三个字,但字字都表达了孙夫人的感情,非常感人。

只有武则天合适

六宫粉黛无颜色

万国衣冠拜冕旒

这是武后庙集句联(《楹联丛话》卷十二)。上联用白居易《长恨歌》中“回头一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,指武则天开始像杨贵妃一样得宠。下联用王维《和贾舍人早朝大明宫之作》中“九天阊闾开宫殿,万国衣冠拜面旒”,指武则天后来当了女皇。慈禧太后“垂帘听政”还算不了皇帝。所以,这副对联在中国历史上只有送给武则天最合适。

虎丘花神庙不同于西湖花神庙

一百八记钟声,唤起万家春梦

二十四番风信,吹香七里山塘

这是苏州虎丘花神庙联。虎丘山在苏州西北七里,寒山寺在苏州西十里枫桥。一百八记钟声来自寒山寺。虎丘附近多花农。故云吹香七里山塘。梁章钜评曰:“却移作西湖之花神庙联不得”。

既写花神又写月老

廿四风吹开红萼,悟蜂媒蝶使,总是因缘,香国无边花有主

一百年系定赤绳,愿浓李夭桃,都成眷属,情天不老月常圆

这是魏滋伯题西湖花神月老祠联。上联写花神,下联写月老。梁章钜评曰:“丽语柔词,与题相称”(《楹联三话》卷上)。

弹冠相庆,还是不寒而栗

相逢尽是弹冠客

此去应无搔首人

清朝董邦达在北京理发店中写了这副对联,某亲王大为赞赏,从此他的书画闻名京师(《楹联续话》卷四)。这副对联好在既隐喻理发,又隐喻当官。梁沈约《郊居赋》有“或辞禄而反耕,或弹冠而来仕”。弹冠客就是当官者。宋陆游《秋晚登城北门》有“山河兴废供搔首,身世安危入倚楼”。搔首是无可奈何之状。理了发,当官有望,万事如意,弹冠相庆。同样是一副理发店对联,却使当官者不寒而栗:

磨厉以须问天下头颅有几

及锋而试看老夫手段如何

此联相传为石达开所作,这家理发店在广西贵县,是太平军起义前的联络站。石达开写这副对联目的就是要引起豪杰之士的注意(《古今联话》第32页)。

实事求是

炼石补星辰两月兴工当万历缵禹之绪

凿山振河海千年遗迹在三江于汤有光

这是徐文长撰绍兴汤绍恩祠联。绍兴滨海,常有水患,明朝汤绍恩任绍兴太守时创建应宿闸后解决了水患问题。故后人立祠纪念。此联并不泛泛地歌功颂德,而是记载了当时的工程情况,可以当地方水利史读。梁章钜评曰:“两用成语,一切其事,一切其姓,越人每乐述之。”

上面分三个层次谈楹联作法。平仄是结构层、对仗是文字层,文意是思想层。其实三者是紧密结合在一起的。我们在分析的时候,先讲平仄,再讲对仗,最后讲文意。撰联时刚好相反,首先要立意,跟据内容确定形式,选择相应的最佳结构,然后按照调平仄拟定出句,再按照出句考虑对句。出句和对句的平仄对仗可反复调整,甚至可以推倒重来,重新选择最佳结构,直到满意为止。在征联情况下,除出句已确定不可更改外,其他也一样。

1.四言通用联:

三贤世胄;万石家门。

全联典指东汉时期的骑都尉秦彭,字伯平,茂陵人。北征匈奴屡立战功。后为太守,有善政。本联系时人对他的称誉。

千门新日;万石高风。

全联典指东汉时期的骑都尉秦彭,字伯平,茂陵人。北征匈奴屡立战功。后为太守,有善政。本联系时人对他的称誉。

苏门学士;蜀吏辩才。

上联典出北宋词人秦观,字少游、太虚,号淮海居士,高邮人。曾任秘书省正字,兼国史院编修官等。

因政治上倾向于旧党,被认为是元祐党人,绍圣后多次遭贬谪。文辞为苏轼所赏识,与黄庭坚、晁补之、张耒并称为“苏门四学士”。工诗词,词多写男女情爱,也有感伤身世之作,风格委婉含蓄,清丽谈雅;诗风与词相近。

有《淮海集》、《淮海居士长短句》。下联典出三国时蜀汉绵竹人秦宓,字子敕,少年时就有才华。刘备入益州后,将东征吴国时,他上书说“天时”不利,因此入狱。建兴年间,诸葛亮领益州牧,选他为别驾中郎。吴国使者张温来蜀,听说他博学多才,要和他辩论,他对答如流,使张温大为敬服。后官至大司农。

系承顼顓;望出太原。

全联典指秦姓的源流和郡望。

凌烟列像;穴石结庐。

上联典指唐朝初期的名将秦琼,字叔宝,齐州历城人。隋末跟从张须陀镇压李密等起义军,后归附李密,任帐内骠骑,李密败后,曾跟从王世充,后投唐,随李世民击败宋金刚、王世充、窦建德等。官至左武卫大将军,图像画于凌烟阁。下联典指唐朝诗人秦系,字公绪,号东海钓客,越州会稽人。天宝末年考进士不中,隐居在剡溪,后在泉州南安九日山结庐,号南安居士。贞元年间曾官校书郎。与刘长卿、韦应物、顾况等人有唱和,诗作多表现隐逸闲适之情,风格简谈,有《秦公绪诗集》。

少游文学;叔宝武功。

上联典指宋朝词人秦观,字少游。下联典指唐将秦琼,字叔宝。

圣徒乐善;蜀史辩才。

上联典指春秋时期的秦非,孔子弟子,乐善慕道。下联典指三国时期的秦宓,善辞令,时号“辩才”。

2.六言通用联:

汉室将军甲第;明朝都督人家。

秦良玉丈夫马千乘,石柱马氏宗祠联。上联指汉朝时期的马援将军;下联指明朝时期的巾帼英雄、大都督秦良玉。

3.七言通用联:

巾帼一人骁将略;锦袍帛带仰官仪。

全联典指明朝时期的巾帼英雄秦良玉(公元1574~1648年),四川忠州人。通文词,善骑射。其夫马千乘死后,代统其众,所部号白杆兵。天启元年,率兵北一抗击后金,立下了功勋。

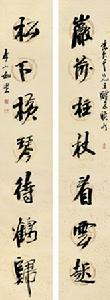

嫩寒锁梦因春冷;芳气笼人是酒香。

此联为北宋太学博士、国史院编修官秦观(公元1049~1100年)自题卧房联。

金印夙传三世将;绣旗争认四川营。

此联为清朝教育家李西讴《吊秦良玉四川营遗址》诗句联。四川营为秦良玉兵营驻地,在今北京市内。

意将画地成幽沼;势拟驱山近小台。

全联典出唐朝工部侍郎秦韬玉《亭台》诗句联。秦韬玉,京兆人,有诗一卷。

女休行曾传乐府;男子装屡立战功。

上联典出秦氏女休,燕王的妻子,为宗族报仇,把仇人杀于市中,被捕入狱,后逢大赦得释还。三国时期魏作家左延年据此写有乐府发曲歌辞《秦女休行》。下联说明代四川忠州人秦良玉,石砫宣抚使马千乘的妻子,善骑射,常穿男子装。马千乘死后,她代其职务,所领部队号称“白杆兵”,天启初年率兵北上抵御后金(清),崇祯年间又曾入援京城。

4.八言以上通用联:

祖位尚书,功高麟阁;孙成进士,应衍龙舒。

此联为安徽省舒城五板桥秦氏宗祠联。上联典指该族秦凤,明建文年间进士,官至兵部尚书。下联典指秦凤的孙子秦民悦,字宗化,明代人,天顺初进士,历官广平知府、南京吏部尚书。

创立天元法;芳名长留世;发明切脉术,妙手俱回春。

上联典指南宋数学家秦九韶,字古道,四川人。著有《数书九章》,创立天元法等。后以精于历学而被荐于朝廷。下联典指战国时名医秦越人,即扁鹊。渤海郡郑人,创造切脉医术,精通各科,遍游各地行医,医名甚著,后因秦太医妒忌而被害。

词章隽爽,多棣萼才名之美;忠谠清贞,高后先直节之风。

上联典出唐朝崇贤馆学士秦景通,晋陵人。与弟玮俱有文名,皆精汉书。号大秦君、小秦君。当时治汉书者,多出其门。下联典指明代进士秦紘、秦鳌的事典(正直敢言,不畏权贵)。

博学宏才,俊逸诗名传奕世;老年豪气,清新雅韵破长城。

上联典出汉朝郡上计掾秦嘉,陇西人,字士会,博学宏才,善诗,为东汉名诗人之一。他曾以诗与妻徐淑相赠答。下联典出唐朝居士秦系,字公绪,会稽人。天宝末,避乱剡溪,后结庐于泉州南安九日山。号南安居士,亦号东海钓客。注《老子》,与刘长卿友善,以诗赠答。后汉东渡秣陵,年八十余卒,见《唐书》。“长城”指刘长卿,号“五言长城”。

天水流长,好向上头寻出处;石葛绵远,共从根本做工夫。

此联为湖南省堑圹秦氏宗祠联。上联典指秦氏郡望为天水。下联典指战国时期医学家扁鹊,姓秦,名越人,渤海郡鄚人。跟从长桑君学医,有丰富的医疗实践经验,反对用巫术治病。遍游各地行医,擅长各科,在越国为“带下医”(妇科),到周为“耳目痹医”(五官科),入秦为“小儿医”(儿科),享有极高名望。后因为秦武王诊病,被秦国太医令李醯妒忌杀害。“石葛”,草药名。

1.对联史话·中国诗赋网

2.对联复习教案品赏对联·教育资源网