历史沿革

1931年,美国无线电公司(RCA)试制成功331/3转/分的密纹唱片(LongPlay,简称LP)。原来唱片转速为每分钟78转,密纹唱片为每分钟33.5转。大大延长了播放时间。在材料上,由于氯醋共聚树脂代替了紫胶树脂,唱片的颗粒变细,微小的振动也能录制下来,这样高保真的效果得到进一步体现。

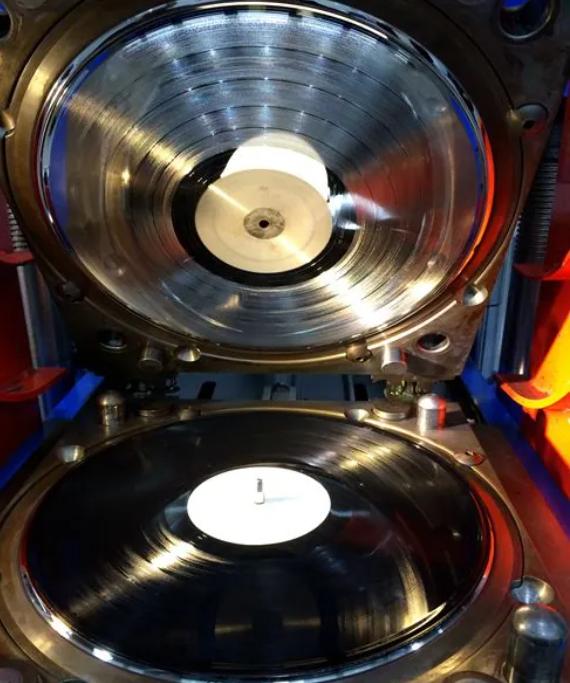

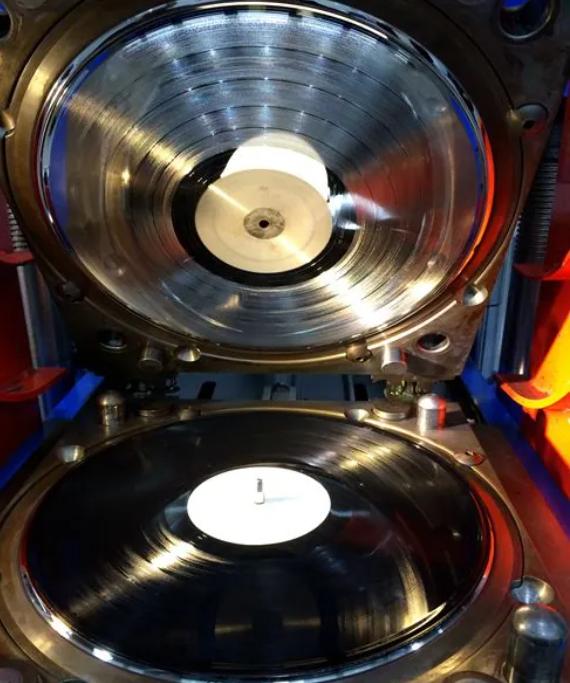

黑胶唱片

1945年 英国台卡公司用预加重的方法扩展高频录音范围,录制了78转/分的粗纹唱片(StandardPlay,简称SP)。

1948年开始,33又3分之1转的唱片发行,经过几年的发展,单面可录音时间将近30分钟,比以往长了很多,故以Long-Playing称之。相对的,以当初的科技状况,有所谓的“SP”,即Standard-Playing,每分钟是78转。通行的唱片几乎都是33转,所以黑胶唱片就被直接称为“LP”。

黑胶唱片

民国初期,中国涌现出了众多唱片公司,其中最有代表性的为上海地区的“百代”、“胜利”、“大中华”,这些公司拥有自己的唱片厂,能够独立生产唱片。本时期国内黑胶唱片灌制的内容主要取材于中国传统音乐,如戏曲、曲艺等,还有少量的民乐演奏。在戏曲类唱片中,灌制量最多的要数京剧和广东潮剧;曲艺类的则以北方鼓曲和南方弹词较为多见,民乐演奏零散于其中。到了20世纪20年代,以黎锦晖为代表的中国最早的流行歌曲创作者开始活跃起来——这一时期国内生产的黑胶唱片不再只有中国传统音乐,大量流行歌曲、电影插曲、时代曲被灌制生产出来,成为中国唱片发展史上一道独特的印记。到20世纪30年代,在中国境内的中外唱片公司共约60余家,留声机、唱片在中国已非常普及。

黑胶唱片

1949年,上海市军管会接管大中华唱片厂,新中国的唱片事业开始了。新时期的唱片灌制内容囊括了中国的民歌、戏曲、曲艺、歌舞以及器乐等多个种类,同时,大量歌颂社会主义、歌颂党和国家领导人的,具有鲜明时代特征的唱片被录制。在中国唱片公司的全盛时期,一年出版几百个片号的黑胶唱片产品,单个片号的生产数量最高可达几十万张。

黑胶唱片作为一种声音和音乐的载体几乎占据了整个20世纪,直到1982年CD诞生。中国在1992年进入CD时代,黑胶生产线大量被淘汰,黑胶唱片的价格从30元左右跌至15元左右。

黑胶唱片

但是由于收藏者的喜好,从1994年开始,黑胶唱片的价格逐渐回升。1998年国内最后一条黑胶生产线关闭,目前国内市场的黑胶唱片都是引进海外的,或者二手的。现在在广州的陶街,最便宜的黑胶唱片要六七十元钱,珍藏版本的可以上千。

2015年12月,黑胶唱片生产正式回归国内,第一条黑胶生产线在番禺正式投产并获得国家相关机构产品验收,填补了我国黑胶唱片生产的空白,缩短了供应时间及避免进口成本。

黑胶唱片

LP和SP

1948年开始,33又3分之1转的唱片发行,经过几年的发展,单面可录音时间将近22分钟,比以往长了很多,故以Long-Playing称之。相对的,以当初的科技状况,有所谓的“SP”,即Standard-Playing,每分钟是78转。通行的唱片几乎都是33转,所以黑胶唱片就被直接称为“LP”。

常见规格

10英寸:录音时间短,一般只能录一首歌

12英寸:录音时间较长,能达50分钟,亦为立体声LP标准规格

格式

33又三分之一转:LP密纹唱片,每面大约可录6首歌

45转:EP细碟,每面只能录一首歌

78转:SP粗纹唱片,每面可录约4分钟

疑问解释

数码时代还有人购买黑胶唱片,主要是因为那种空灵感和现场感是CD无法取代的。如果你听过了LP,你将会对CD的尖利粗糙的数码声不能忍受。而现代的CD为了尽量减弱数码声而开发了众多的电路和录音模式,但是仍然是不能和LP相匹敌。放LP的设备叫turn table,一般不带有功率放大器,只是前置级的输出,拾音模式大约有动磁,动圈和动铁的唱头,以动铁+线性寻迹的唱头唱臂为最优。

抛开各种技术参数不谈,在各种音乐记录材质——唱片、磁带、CD——中,LP的音质最接近原声,是爱乐者所追求之境界。众多重量级演奏家、指挥家、大乐队及歌唱家等作品大多数均以黑胶唱片作为首次发行。SP只要保存得当,寿命长久。

入门指点

玩LP是需要耐性的,因为听LP的准备工夫多,很麻烦。LP会强迫你把生活步调缓下来,要一首一首听,不像CD选曲那么方便,因此就会认真把音乐听完。

聆听前的基本动作与必备器材不可不知,还要注意唱片除尘、清洁唱针等等需要耐心的保养程序。购买二手LP时,一定要检查是否有刮痕,尤其是包含好几张LP的套装,更要一张张看过,由于可以试听,所以如果时间够最好先仔细听一番。

版本问题

1.头版、母带直录释义

头版的LP,基本上都是由开盘母带,通过制作直录成黑胶母盘,再压膜批量生产而成。而发烧黑胶的母带直录通常是发烧厂用母带播放,直接刻盘而成,相当于黑胶母盘。立体声的头版相对器材是有重现意义的,立体声唱片出现在1958年左右。而再版的LP,一般是采用已经压过膜的黑胶母盘再压膜,于是信息量应有损耗。

2.头版的优劣

诚然,在信息量的记录上,头版一定是最优秀的,而且有确认标记,非常容易分辨。但是,有些公司采用新技术的改良,在头版以后的版本里,信噪比增加了,少了“爆豆声”,在欣赏上,或者你会觉得更悦耳。

有些非头版的版本,可能采用母带的再次直刻黑胶母盘,这样制作出来黑胶应和头版记录的信息量相同,只不过缺少明显标记,不容易分辨。如又经过降噪处理,可能音质上更尽善尽美了。这样的再次直刻版本黑胶,在RCA、PHILIPS、CBS等公司都曾经发行,所以有些被以为4版5版的唱片,可能在它们的舞台——唱机上的表现完全不逊于头版的,但价格却低了很多。

3.头版是否能获得最完整的效果

“宝剑赠壮士,姿粉赠佳人。”头版最好的录音当然最好是有最强大的设备支持了。如果没有这样的机器,很难说你的头版唱片的所有细节、所有风姿都能一一展现。如果是普通的机器设备,有可能头版和2、3版出来的效果也差不多,甚至别人用好机器播再版的效果比你播放的头版更好。所以,在追求音乐享受的同时,应该考虑一下投资在品质还是投资在数量上。还应该考虑的就是,软件和硬件的平衡,因为贵一个级数的硬件设备,效果通常只比低的好一点点。

4.不同产地的压片释义

这是开盘母带分别录制了黑胶母盘之后,黑胶母盘拿到各地分厂进行压膜批量生产而产生的。这样的做法,只节省了生产的成本,音质的高低上应没有分别。如果有人说哪里的压片肯定就是最好的,肯定是在骗你。

但是,有特殊情况,就是有些是采用开盘母带带到当地再制作黑胶母盘,再进行压片量产。这样就因为播放开盘母带的设备不同,而造成两地生产同一录音唱片的音质有所分别了。如果,你超级发烧又超级有空,的确可以追寻当地的设备环境而进行两地产品的比对,应该超级有意思。

5.DG的大荷花和红头大荷花是否都是头版

大荷花和红头大荷花都是头版。为什么会有红色标记以作区别呢?是因德国DG公司某些录音因某段时间内版权问题的关系只能在某一区域里销售,于是就有了红头大荷花的包装区别,有版权问题的总比没问题的少,所以,红头大荷花就比普通大荷花少多了,因而造成了误解。

6.Columbia的白色LABEL试音版是怎么一回事?

这是一种只供电台或者公众广播所用的版本,一般出现在70年代的录音,因为当时已不再使用6眼LABEL,所以这是该厂牌70年代最好的LABEL,肯定是黑胶母盘首批压片出产,数量稀少,某些行家连见都没见过,绝对是收藏首选。我之所以有货也是专程托人留的,并不容易得到。

CD取代

CD采用二进制数字式01的记录方式,决定了其记录的内容与模拟录音的母带有了本质性的差异。与母带相比,任何一段录音的信息量缺失都是必然的。就如一个模特与她的画像,就算画功如何之真切,也只是像真,并不是同一事物。

而黑胶基本采用模拟的记录形式,与模拟录音母带所记录的内容是一致的,差别在于转录过程中的母带与器材传输的损耗。就如同一人在不同时间内摆同一个姿势一样,是真实的重现。

CD取代黑胶是在于商业社会买卖的规律。生产CD所需的成本估计就是塑料那几分钱,而运输占体积小,随便卖几十元,唱花了碟也不会跳线,利润的惊人和消费者的接受性和可负担性都是显而易见的。黑胶大批量生产光压铜模就已经有每张碟几元的成本了,还没计算聚乙烯原材料的成本,运输又重又占地方,保存不好又容易损耗跳线,也卖几十元的话,恐怕赚头不大且消费者购买意欲不高。相比之下,黑胶必然在主流市场上被CD取代。

特别注意

1.黑胶唱片一定是黑色的吗?

黑胶唱片,又俗称“胶木唱片”。人们之所以称之为黑胶唱片,也许是因为胶木唱片中大多数是黑色的,但是也有存在其他颜色的黑胶唱片,比如黄色、透明、荧光、白色,同时还可以把歌手的照片印在唱片上,但成本要高一些。比如,张国荣曾经发行过名为《Stand Up》的胶木唱片,发行时就有黄色、紫色、绿色、黑色四种颜色。

2.黑胶唱片是否存在特殊的材质?

第一代唱片和之后相当长时间内,是由虫胶制成的。但由于虫胶的耐水性和耐久性上的问题,后来逐渐被合成塑料代替。

同时,还存在纸质的黑胶唱片。

3.黑胶唱片只能是圆形的吗?

不是。黑胶唱片还有方形的、五角星形的、扇形的。唱片的外形制作成什么样子都没有关系,只是其唱片的纹路一定是圆形的。

4.黑胶唱片放置时应该注意什么?

应当竖直并压紧放置,以防变形。放置场所应通风并干燥,以防发霉。听完唱片后应立即擦拭掉其表面的灰尘。

局限性

录音时间短。由于单面录音时间仅为5分钟左右,一首《华沙协奏曲》需一整张12英寸SP的两面来记录,瓦尔特(Walter)指挥的贝多芬第五钢琴协奏曲(皇帝)需4张SP。单张SP唱片较LP重量重,加之同样录音时间需要的唱片多,使SP特别笨重,不易携带。粗纹唱片十分脆,极易损坏。粗纹唱片保真度较密纹唱片差很多,信噪比低,低频、高频的频率响应差 。因此,自密纹唱片出现后,粗纹唱片便被迅速淘汰,于1950年代基本被密纹唱片取代。

优势

1.最近原声。有人曾经发布一个有趣的测试:使用相同的功放和音箱,对比马斯卡尼歌剧《乡村骑士》选段《你知道吗?好妈妈》的无损音质电子版、正版CD版和正版黑胶唱片版的音质差异(源于《歌剧声乐资料库》,2017.4.27),并得出相关结论:

(1) 电子版的《你知道吗?好妈妈》让人感觉声音很明亮、很集中,但是每一个音符都在挑战听众的听觉极限,很快让人产生审美疲劳,长时间听该曲的电子版会使脑袋嗡嗡作响。而且可以听出作品的电子风格痕迹明显,背景的电流声持续、明显。

(2) CD版的《你知道吗?好妈妈》同样声音很明亮、很集中,也是每一个音符都在挑战听众的听觉极限,让人容易产生审美疲劳,长时间听该曲的电子版会使脑袋嗡嗡的响。但是CD版的《你知道吗?好妈妈》电子风格痕迹和背景的电流声比电子版要弱。

(3) 黑胶唱片版《你知道吗?好妈妈》给人柔和空灵的感觉,甚至能感受演唱者声音的活力,让人听着很舒服,声音和现场音乐厅聆听演唱的相似度较高,听不出作品的电子风格和电流声。

因此,声乐研习者可以通过聆听黑胶唱片对相关歌唱家进行了解、分析和学习,甚至可以避免由于模仿电子音乐导致的挤着喉咙唱歌的不良习惯。

2.版权保护。与数字音乐的快速可复制性相比,黑胶唱片由于制作工艺的特殊性,使得黑胶唱片具有“只读”性特点,个人无法轻易的复制,客观上对唱片的版权起到了一定的保护作用。

3.珍惜资源。与非直接接触式读取内容的CD和电子音乐不同,黑胶唱片是通过唱头(唱针)直接接触唱片获取信息。就像自行车刹车片那样,在使用时会不断地磨损、消耗。鉴于此,人们的聆听黑胶唱片的时候会显得注意力更加集中。同时,在黑胶唱片的保存上也会比保存CD和电子音乐要讲究。

4.静心聆听。由于黑胶唱片不能像数字音乐那样在播放时快进或者下一曲,要求聆听作品的时候从头听到尾。一定程度上,要求人们在聆听作品时放松内心,将自身从快速紧张的现实生活中解放出来。

保护措施

随着综合国力的提升,国家更加重视对文化遗产的保护,出台各项关于文化建设发展的政策。因此承载着我国优秀传统音乐的黑胶唱片,也亟待进行修复、保存与传播。如今,中国唱片集团已经开始引进黑胶生产线,填补了国内黑胶生产的空白。

国内的多所院校与科技公司也正在完善黑胶修复与保存的技术与体系。例如,武汉音乐学院将其收藏的3.74万张黑胶唱片分批进行数字化,根据多位专家的考察与研究,在2015年5月,遴选出500张珍贵老唱片进行第一批的数字化工作。其中有中国第一张密纹唱片——1955年夏录制的时乐濛指挥版的《黄河大合唱》,以及第一次灌录的小提琴协奏曲《梁祝》,昆曲大师俞振飞、言慧珠的《墙头马上》等等。武汉音乐学院与中科汇金(北京)有限公司合作,建立武汉音乐学院黑胶唱片的数字化系统,参照中国图书馆分类法建立了唱片的唯一标识编码。

又如,云南艺术学院在2011年开设了“珍贵历史音频数字化修复与保护实验室”,对我国西南地区记录了各民族音乐的珍贵唱片进行数字化抢修,并利用多媒体手段从声音、影像等方面建立云南非物质文化遗产档案和数据库,为云南省民族民间艺术及非物质文化遗产的保存、展示、传播、研究提供了一个开放的共享平台。

中央音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院等也在对老唱片进行抢救性数字化保存。

另外,国家大剧院也开设了“走进唱片里的世界”艺术普及教育系列活动,向民众普及黑胶知识,带领其欣赏聆听黑胶音乐,向其介绍黑胶历史。国内著名的黑胶收藏家也将自己珍藏的黑胶唱片捐赠给国家大剧院,将这些珍贵的声音分享给了大众。市场上也有诸如华韵科技文化有限公司等企业开始着手黑胶修复的工程,抢救了我国19世纪末20世纪初以来出版的诸如民族器乐、民间歌曲、戏曲、曲艺、民间歌舞等题材的传统音乐唱片。1