历史沿革

1978年,经国务院批准正式成立甘肃中医学院。

1989年,学校在甘南州卫生学校藏医学专业基础上创办藏医系,逐渐发展为藏医学院。

1990年,学校增列为硕士学位授权单位。

2003年,学校获得临床医学硕士专业学位授权资格。

2001年,学校获得同等学力人员申请硕士学位培养资格。

2002年,与南京中医药大学等兄弟院校联合培养博士研究生。

2008年,增列为“高等学校教师在职攻读硕士学位”培养单位。

2009年,学校被确定为2008~2015年博士学位授权单位立项建设单位。

2010年,学校取得推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位资格。

2013年1月,入选国家级大学生创新创业训练计划项目。

2014年5月,省政府下发《甘肃省人民政府关于定西师范高等专科学校整体并入甘肃中医学院的实施意见》,决定将定西师专整体并入甘肃中医学院。。

2015年4月28日,被教育部、国家中医药管理局批准为“卓越医生(中医)教育培养计划”改革试点高校;5月28日,根据《教育部关于同意甘肃中医学院更名为甘肃中医药大学的函》,甘肃中医学院正式更名为甘肃中医药大学;11月,甘肃省依托甘肃中医药大学建设的“中医药防治慢性病国际科技合作基地”被科技部认定为国家国际科技合作基地。

2016年10月15日,甘肃省人民政府与国家中医药管理局签署共建甘肃中医药大学,甘肃中医药大学进入省部共建高校行列。同年,定西市出台《关于整合办学资源优化中等职业教育布局结构的实施意见》,定西市卫生学校并入定西师范高等专科学校,与甘肃省中医药大学合并。2016年底,定西师专(保留建制)整体并入甘肃中医药大学并成立甘肃中医药大学定西校区。

2018年3月,入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目。5月,教育部批准甘肃省中医药大学为中医学专业“5+3”一体化招生院校。同年,顺利通过教育部本科教学工作审核评估。

2023年,获批中药学博士后科研流动站。

办学条件

院系专业

截至2023年3月,学校本部设有21个教学机构(其中与甘肃省人民医院共建第一临床医学院,与兰州市政府依托兰州市第一人民医院共建第二临床医学院),有4所直属附属医院(甘肃省中医院、甘肃中医药大学附属医院、白银市第一人民医院、甘肃宝石花医院),7所非直属附属医院,132家实践教学基地(含11所附属医院),开设32个本科专业。

专业名称 | 学制 | 门类 | 专业类 | 学位 | 所属院部 |

中医学 | 5 | 医学 | 中医学类 | 医学 | 中医临床学院 |

针灸推拿学 | 5 | 医学 | 中医学类 | 医学 | 针灸推拿学院 |

中药学 | 4 | 医学 | 中药学类 | 理学 | 药学院 |

藏医学 | 5 | 医学 | 中医学类 | 医学 | 藏医学院 |

专业名称 | 所属院部 |

中医学(甘肃省农村医疗专项) | 继续教育学院 |

中医骨伤 |

针灸推拿 |

医学影像技术 |

师资力量

截至2023年3月,学校有教职工1280人,其中专任教师835人;有国医大师2人,全国名中医6人,双聘院士4人,岐黄学者1人,博士研究生导师67人,硕士研究生导师686人,17人享受国务院颁发的特殊津贴,1人被评为“卫生部突出贡献专家”,3人被评为“全国优秀教师”,63人荣膺“甘肃省名中医”,11人被评为“甘肃省优秀专家”,14人获“甘肃省高校教学名师奖”,13人获“甘肃省园丁奖”,36人获“甘肃省高校青年教师成才奖”,23人入选甘肃省“333”“555”人才工程,7人入选甘肃省高校跨世纪学科带头人,16人被选拔为甘肃省领军人才,27人被选拔为甘肃省卫生厅领军人才;有省级教学团队16个。

享受国务院特殊津贴专家:张士卿、裴正学、赵健雄、刘国安等

卫生部突出贡献专家:李妍怡

甘肃省名中医:宋敏、赵健雄、刘国安、戴恩来等

甘肃省优秀专家:李应东、李金田、陈林庆等

甘肃省教学名师:李金田等

甘肃省“333”人才工程:周语平、李应东、李金田、王引权等

甘肃省“555”人才工程:刘永琦、李成义、王亚丽、郭玫等

甘肃省高校跨世纪学科带头人:周语平、李金田、李成义等

甘肃省领军人才:宋敏、李应东、李金田、戴恩来、王引权、李成义、郭玫等

甘肃省卫生厅领军人才:刘永琦、宋敏、韩涛、杨扶德等

名称 | 所属院部 | 团队带头人 | 年度 | 级别 |

中药生药学教学团队 | 药学院 | 李成义教授 | 2009 | 省级 |

中医临床基础教学团队 | 中医临床学院 | 李金田教授 | 2010 | 省级 |

中医学基础教学团队 | 基础医学院 | 安耀荣教授 | 2011 | 省级 |

中医骨伤科学教学团队 | 中医临床学院 | 宋敏教授 | 2012 | 省级 |

学科建设

截至2024年3月,学院有2个博士后科研流动站、3个一级学科博士学术学位授权点、5个一级学科硕士学术学位授权点、6个硕士专业学位授权类别,具有同等学力人员硕士学位授予和高校教师在职攻读硕士学位培养权;有14个省部级重点学科、1个国家中医药管理局高水平中医药重点学科、3个省级特色学科(A类)、7个省级重点学科,2个省高校重点学科、9个省医疗卫生重点学科。

一级学科博士学位授权点:中医学、中药学、中西医结合

一级学科学术型硕士学位授权点:中医学、中药学、中西医结合、临床医学、生物医学工程

一级学科硕士专业学位授权点:中医学、中药学、临床医学、护理、公共卫生

博士后科研流动站:中医学博士后科研流动站

学科名称 | 批准部门 | 批准 |

中医学 | 甘肃省教育厅 | 2013.02 |

针灸学 | 国家中医药管理局 | 2009.10 |

中医骨伤科学 | 国家中医药管理局 | 2009.10 |

伤寒学 | 国家中医药管理局 | 2009.10 |

学科名称 | 部门 | 时间 |

方剂学 | 中医临床学院 | 2010 |

中医内科学 | 中医临床学院 | 2010 |

中医脑病科 | 第一附院(甘肃中医药大学附属医院) | 2010 |

中医消化科 | 第一附院(甘肃中医药大学附属医院) | 2010 |

教学建设

截至2021年5月,学院有3个国家级特色专业、7个省级特色专业、有3个国家级一流本科专业建设点、7个省级一流本科专业建设点;有14门省级一流本科课程,19门省级精品课程,9门省级精品资源共享课。

专业名称 | 所属院部 | 负责人 | 年度 | 级别 |

中草药栽培与鉴定 | 药学院 | 李成义教授 | 2008 | 国家级 |

中西医临床医学 | 中西医结合学院 | 李应东教授 | 2009 | 国家级 |

针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 严兴科教授 | 2010 | 国家级 |

中医学 | 中医临床学院 | 宋敏教授 | 2011 | 省级 |

名称 | 级别 | 所在院部 | 课程负责人 |

医学免疫学 | 省级 | 基础医学院 | 刘永琦教授 |

中医妇科学 | 省级 | 中医临床学院 | 武权生教授 |

中医基础理论 | 省级 | 基础医学院 | 梁永林教授 |

中医内科学 | 省级 | 中医临床学院 | 金智生教授 |

名称 | 所属部门 | 负责人 | 年度 | 级别 |

医学基础实验教学中心 | 教学实验实训中心 | 刘永琦教授 | 2011 | 省级 |

临床技能实训中心 | 教学实验实训中心 | 刘丽教授 | 2012 | 省级 |

中药生药实验教学中心 | 药学院 | 李成义教授 | 2013 | 省级 |

药学实验教学中心 | 药学院 | 李越峰教授 | 2016 | 省级 |

中医内科学 | 中医基础理论 | 中医诊断学 | 中医临床基础——伤寒学 |

中医骨伤科学 | 中医各家学说 | 中药学 | 中药鉴定学 |

医用生物学 | 中医临床基础——温病学 | 中药化学 | 内科学 |

中医妇科学 | 方剂学 | 诊断学 | 医学免疫学 |

中医外科学 | 分析化学 |

|

|

荣誉表彰

时间 | 荣誉 |

2022年4月 | 2022年甘肃省“五四红旗团(工)委” |

2023年10月 | “2024-2028年度甘肃省科普教育基地”。 |

2024年2月 | “甘肃省中医药文化宣传教育基地”4 |

科学研究

科研平台

截至2023年3月,学院有1个教育部重点实验室,1个省部共建协同创新中心,3个国家中医药管理局中医药科研三级实验室,5个甘肃省重点实验室,2个甘肃省临床医学研究中心,1个甘肃省科普示范基地,1个甘肃省道地中药材种质资源库,2个甘肃省高校重点实验室,2个甘肃省高校人文社科重点研究基地,2个甘肃省高校新型智库,1个甘肃省高校产业研究院,2个省级工程实验室,5个省部级工程技术研究中心,1个实验动物省级行业技术中心,3个省级协同创新中心。

级别 | 实验室名称 | 批准单位及时间 |

科技部(国际科技合作基地) | 中医药防治慢性病国际科技合作基地 | 科技部,2015.10 |

教育部重点实验室 | 敦煌医学与转化实验室 | 教育部,2011.11 |

省级重点实验室 | 甘肃省中药药理与毒理重点实验室 | 甘肃省科技厅,2012.11 |

省级重点实验室 | 甘肃省中医方药挖掘与创新转化重点实验室 | 甘肃省科技厅,2014.07 |

级别 | 名称 | 批准单位及时间 |

甘肃省工程技术研究中心 | 甘肃省中药现代化工程技术研究中心 | 甘肃省科技厅,2005.12 |

省发改委工程研究中心 | 甘肃道地中药材当归黄芪等加工炮制及种植工程研究中心 | 甘肃省发改委,2010.06 |

甘肃省工程技术研究中心 | 甘肃省中药炮制及质控工程技术研究中心 | 甘肃省科技厅,2009.06 |

甘肃省发改委 | 甘肃省中医药减肥技术研究与应用工程研究中心 | 甘肃省发改委,2016.12.19 |

级别 | 基地名称 | 批准单位及时间 |

甘肃省高校人文社科重点研究基地 | 敦煌医学文献整理与应用研究中心 | 甘肃省教育厅,2010.05 |

------- | 甘肃中医药文化传承发展中心 | 甘肃省教育厅,2013.12 |

科研成果

截至2023年3月,近5年来,学校承担国家、省部级和其他科研课题826项,以第一单位获得各类科研成果奖励75项,获国家专利32项;出版学术专著及教材533部,发表学术论文2664篇。

2018年8月,该校18项课题获2018年度国家自然科学基金资助。其中,面上项目1项,地区科学基金项目16项,青年科学基金项目1项,批准经费共计634万元;基础医学院4项,药学院5项,中西医结合学院1项,中医临床学院1项,针灸推拿学院1项,临床医学院2项,附属医院4项

2017年8月,该校19项课题获2017年度国家自然基金地区科学基金项目资助,直接经费总计640万元;获得立项资助的项目负责人有:李金田、李应东、汪永锋、戴恩来、伊琳、宋敏、武权生、段国建、王惠珍、陈红刚、刘东玲、颜春鲁、骆亚莉、赵粉琴、成映霞、王燕、王晶、孙少伯、秦大平。

2015年8月,该校14项课题获2015年度国家自然科学基金资助;其中,地区科学基金项目13项,青年科学基金项目1项,批准经费共计503万元。

负责人 | 所属院系 | 项目名称 | 姓名类别 | 批准金额(万元) |

李应东 | 中西医结合学院 | 基于气血理论和TGF-β1/Smad3/ROS/miRNA-200a信号通路探讨放射性心肌纤维化发生机制及当归红芪超滤物的防治效应 | 面上项目 | 56 |

晋玲 | 药学院 | 基于药效/成分指数(ECI)构建中药品质区划评价模型-以秦艽抗类风湿关节炎(RA)为例 | 地区科学基金项目 | 38 |

李成义 | 药学院 | 基于代谢组学的土壤无机元素影响红芪质量的机理研究 | 地区科学基金项目 | 35 |

臧凯宏 | 药学院 | 基于TGF-β/Smad/MAPK诱导的上皮-间质转化研究黄芪甲苷促进UC黏膜屏障修复机制 | 地区科学基金项目 | 35 |

负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 (万元) |

张建 | 天然生物碱Stenine和Lycopodine的全合成研究 | 地区科学基金项目 | 40 |

何建新 | 基于对AKT活性的调控效应研究黄芪抑制MSCs介导肺癌细胞对厄洛替尼耐药性的生物学机制 | 青年科学基金项目 | 18 |

李芸 | 基于生物碱成分转化与毒-效相关性的甘草汁蒸制高乌头“减毒存效”的机制研究 | 地区科学基金项目 | 37 |

舍雅莉 | 黄芪多糖对甲醛环境中BM-MSCs遗传毒性的影响及机制研究 | 地区科学基金项目 | 36 |

学术资源

馆藏资源

截至2020年底,甘肃中医药大学图书馆拥有纸质文献总量达82.2116万册,其中,图书馆自动化管理系统普通图书72.3043万,外文图书2.956万册,纸质期刊合订本4.327万册,纸质现刊456种,馆藏线装古籍2.3816万册,其中,馆藏朝鲜内府刊《东医宝鉴》、元刻《(闻人氏)痘疹论》、明刻本《类经》等善本,台湾出版的《敦煌宝藏》、文渊阁影印本《四库全书》等,构成了该馆的古籍藏书特色;购置电子图书93.0662万余种,电子报纸250余种,电子期刊85402种,拥有各类数据库或平台共49个。

学术期刊

《中医儿科杂志》主要报道中医儿科临床、科研与教学成果,设有名家真传、专题笔谈、专家诊疗经验、理论研究、学术探讨、实验研究、教学研究、文献综述、临床研究与报道、针灸推拿、名院名科名医风采、经典古籍研究、儿童养生保健、医案医话、中药研究等栏目;已被《中国学术期刊综合评价数据库》《中国期刊全文数据库》、中国期刊网-中国学术期刊(光盘版)、《中国核心期刊(遴选)数据库》等多家数据库全文收录。

《甘肃中医药大学学报》设有专家诊疗经验、理论研究、学术探讨、学术争鸣、实验研究、临床研究与报道、针灸推拿、中药研究、工艺研究、技术与方法、教学研究、文献综述、百家园等栏目,并设有敦煌研究、藏医藏药、陇上医家、甘肃道地药材等具有地方特色的专栏;是“中国学术期刊综合评价数据库”统计源期刊、《中文科技资料目录——医药卫生》收录源期刊;被《中国核心期刊(遴选)数据库》《中国期刊全文数据库》《中国学术期刊综合评价数据库》等大型数据库收录。

《甘肃基层卫生》开设的栏目有专家经验、经典探讨、临床研究与报道、针灸推拿、护理园地、医院管理、短篇报道、医德医风、百家园等。

合作交流

截至2023年3月,学校已与俄罗斯等多个国家共建了9所“岐黄中医学院”和6个“中医中心”,与美国、韩国、澳大利亚、俄罗斯等十多个国家及地区的学校和教育机构建立了友好合作关系。2022年,学校被教育部列入对口支援西部地区高等学校计划,由上海中医药大学对口支援,上海中医药大学附属龙华医院与学校第二附属医院签订合作共建国家区域医疗中心框架协议。

学校是全国第四次中药普查甘肃省试点工作技术依托单位、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育基地建设甘肃省牵头指导单位、甘肃省道地中药材标准制定工作牵头单位、科技部“中医药防治慢性病示范型国际科技合作基地”、甘肃省中医药标准化技术委员会秘书处常设单位、世界中医药学会联合会敦煌医学研究及文化传承专业委员会牵头单位。

文化传统

形象标识

校徽

标志主体为一栋具有传统中国特色重檐结构的楼宇,寓意甘肃中医药大学面向未来层层递进;楼宇具有古色古香的传统风格又具有现代特色的美感,易联想到古代藏经阁体现出学校文化和浓厚,下方是一组中草药叶子体现出校园传统中医文化;圆内中上方为汉字“甘肃中医药大学”字样,表明甘肃中医药大学是中国的大学;下方为英文“甘肃中医药大学”字样,表明甘肃中医药大学是一所向国际开放的大学;颜色上蓝色代表的医疗,土黄色代表中药,两者相结合即传统又不失现代感。

精神文化

校训

勤奋严谨继承创新2

做人要勤奋。勤奋的人生来自世界观、人生观和价值观,因为世界观、人生观、价值观决定着人们的思想,影响着人们的思维方式与行动。有了正确的世界观、人生观和价值观,人生的航船才有了方向,人内在的潜力才会得到更大的发展。

做人要严谨。严谨地做人来自于强烈的责任感。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是责任严谨地做人要通过加强个人修养来实现,古人强调慎独,独善其身。荀子《劝学篇》:“君子博学而日参省乎己,则知行而行无过矣。”做人严谨要追求真理,探索真理,坚持真理,修正错误,做“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”

中医药学是中华民族优秀传统文化的瑰宝,是中国人民长期同疾病作斗争的经验总结和理论概括,独具特色和优势。继承主要是要掌握中医药学基本理论、观点和方法,要在系统学习,全面掌握的基础上进行研究整理。

创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,要坚持创新,勇于创新。科学的创新已越来越成为当今社会生产力解放和发展的重要基础和标志。任何理论都不是一成不变的,封闭循环的理论,与时代隔膜的理论必然就要滞后,失去生机。中医药学形成于先秦,吸取了中国古代哲学和科学的精华,也吸取了国外医学精华,不断为其注入新鲜血液,历经几千年至今指导着中医理论和临床实践,显示出它的生命力和合理内涵。

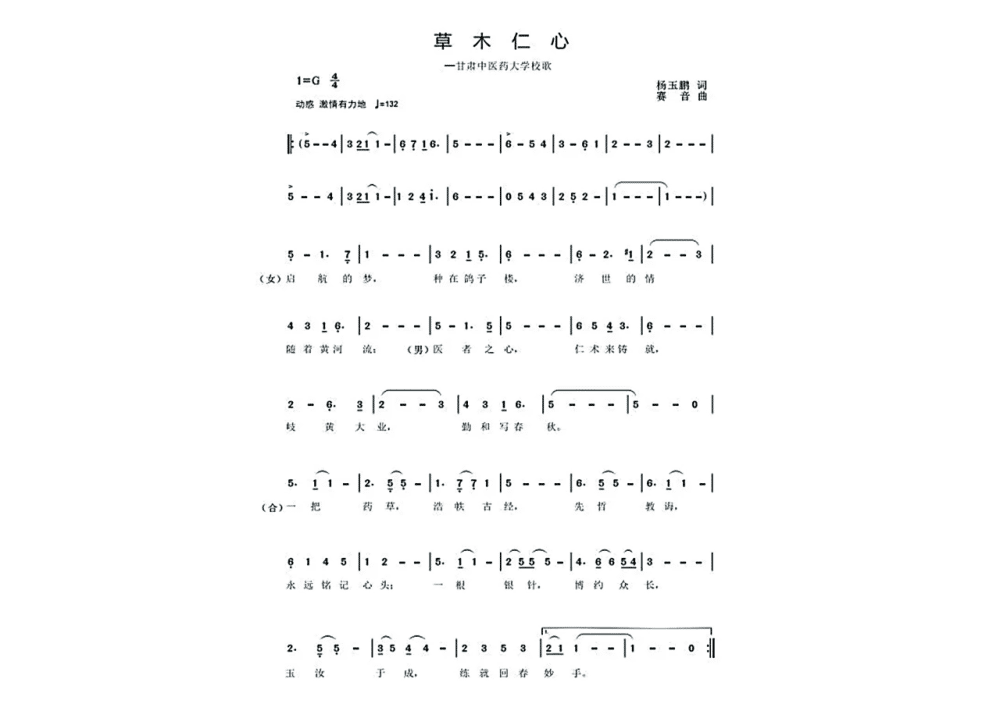

校歌

现任领导

职务 | 姓名 |

名誉校长 | 仝小林 |

党委书记 | 王学军 |

党委副书记、校长 | 赵继荣 |

党委副书记 | 王志年 |

参考资料3