悲(拼音:bēi)是汉语通用规范一级汉字(常用字)。此字始见于战国文字,形声字,古字形从心非声。悲本义指伤心,哀痛,引申指同情、怜悯。又引申指眷恋、思念。1

悲

bēi

非、心

DJDN(86);HDHN(98)

LYP

KCWZ

一级

上平声·四支

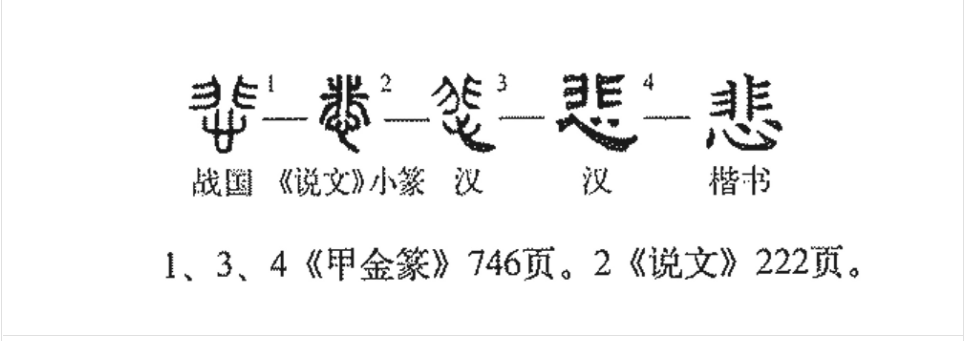

字源演变

形声字。战国文字作图1,上部是“非”字,作声旁表音;下部的“心”作形旁,表示心理活动。“悲”字之所以从“非”为声符,推测其或有取意。非声含有背离之意。当事与愿违时,就要伤心。从“非”为声的“徘”字,构成联绵词“徘徊”。“悲”的本义相仿,是心有所哀,徘徊于彼,无法开释。小篆形体稍变。隶书、楷书笔画化,心字变异。

“悲”的本义就是心里悲痛、伤心,也就是常说的悲伤。心中悲伤,往往会和惨痛、愁苦、凄凉、心酸以及愤怒、凄戚等感情相联系,所以就有了悲惨、悲愁、悲凉、悲酸、悲愤、悲戚等词汇。“悲”与“喜”是相对立的。

“悲”由本义引申为慈悲,怜悯。如柳宗元《捕蛇者说》:“余悲之,且曰:‘若毒之乎?’”(我怜悯他,并说:“你憎恨这事吗?”)这一义项现代汉语已不常用。

详细释义

词性 | 释义 |

形容词 | 哀痛;伤心。 |

凄凉;凄惨。 | |

动词 | 怜悯。 |

古籍释义

说文解字

【卷十下】【心部】府眉切(bēi)

痛也。从心非声。

说文解字注

痛也。按,憯者,痛之深者也;恫者,痛之专者也;悲者,痛之上腾者也,各从其声而得之。

从心,非声。府眉切,十五部。

康熙字典

【卯集上】【心部】悲·康熙笔画:12·部外笔画:8

《唐韵》府眉切。《集韵》《韵会》《正韵》逋眉切,并音卑。《说文》:痛也。从心非声。有声无泪曰悲。《诗·豳风》:女心伤悲。《毛传》:春女悲,秋士悲。感其物化也。郑笺:春女感阳气而思男,秋士感阴气而思女,是其物化,所以悲也。一曰心非为悲。心之所以非则悲矣。《淮南子·原道训》:忧悲多恚,病乃成积。3

又叶补皆切,摆平声。《楚辞·九辩》:春秋逴逴而日高兮,然惆怅而自悲。四时递来而卒岁兮,阴阳不可与俪偕。

音韵集成

中上古音

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | p | i̯ər | |

王力系统 | 微 | p | ǐəi | |

董同龢系统 | 微 | p | juəd | |

周法高系统 | 微 | p | iwər |

韵书集成

韵书 | 字头 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 |

广韵 | 悲 | 悲 | 止 | 平声 | 上平六脂 | 帮 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 府眉切 | pjĕi | |

集韵 | 悲 | 止 | 平声 | 上平六脂 | 帮 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 逋眉切 | piI | ||

礼部韵略 | 平声 | 脂 | 逋眉切 |