形成演变

距今约3.6亿年前的远古时期,地球上仅存在两个超级大陆,北半球的劳亚大陆,南半球的冈瓦纳大陆,两者之间是广阔的古特提斯大洋。

距今约3亿年前,随着板块运动,劳亚大陆一分为二,形成北美大陆和亚欧大陆,冈瓦纳大陆彻底解体,其中的羌塘、拉萨地块渐渐漂移,跨过赤道最终加入北半球,形成今青藏高原的核心。

大约6500万年前,印度次大陆向亚欧大陆冲来,并最终撞上亚欧大陆,构成5亿年来地球最重要的造山运动。青藏高原剧烈抬升,形成绵延的喜马拉雅山脉。

由于亚欧板块和印度板块边缘的冲撞挤压,使喜马拉雅山地区猛烈抬升,据测算,平均每一万年大约升高20—30米,直至如今,喜马拉雅山区仍处在不断上升之中,每100年上升7厘米。

位置境域

珠穆朗玛峰分布在中国、巴基斯坦、印度、尼泊尔、锡金和不丹等国境内,其主要部分在中华人民共和国与尼泊尔交接处,位于东经86.9°,北纬27.9°,是一条近似东西向的弧形山系,海拔8848.86米,它的北坡在中国青藏高原境内,南坡在尼泊尔境内,而顶峰位于中国境内。

地理环境

地质

从地质研究的角度看,珠穆朗玛峰并不是一整块固定的岩石,而是由自上而下的三个部分组成,依次是珠穆朗玛组、北坳组和绒布组。

珠穆朗玛组是山峰的顶部,常年积雪,海拔在8600米以上。珠峰的大部分岩层属于7000米至8600米的北坳组,北坳组又可分为上下两部分,上部位于8200米至8600米之间,称为“黄带”,故名思之就是,裸露在冰雪外的黄色岩层。从海拔7000米到山脚,是由石英片岩和薄层石英大理石,构成的绒布组。

珠穆朗玛峰是典型的断块上升山峰。在其前寒武纪变质岩系基底和上覆沉积岩系间为冲掩断层带,早古生代地层即顺此带自北往南推覆于元古代地层上。峰体上部为奥陶纪早期或寒武—奥陶纪的钙质岩系(峰顶为灰色结品石灰岩),下部为寒武纪的泥质岩系(如千枚岩、夹片岩等),并有花岗岩体、混合岩脉的侵入。

地貌

珠穆朗玛峰位于喜马拉雅山脉中段,山体呈巨型金字塔状,地形极端险峻,雪线高度北坡为5800—6200米,南坡为5500—6100米。东北山脊、东南山脊和西山山脊中间夹着三大陡壁(北壁、东壁和西南壁),在这些山脊和峭壁之间又分布着548条大陆型冰川。珠峰南北坡在7500米以下多冰雪,而北坡和西南坡在7500米以上多碎石。

绒布河谷位于珠穆朗玛峰北坡,河谷近南北走向(北偏西20°),地势南高北低,东、西、南三面环山,相对高差在1000—2000米,河谷宽度约1千米,保存了倒数第二次冰期以来的多道侧碛垄和终碛垄。

在珠穆朗玛峰周围20千米的范围内,仅海拔7000米以上的高峰就有40多座,较著名的有南面3千米处的“洛子峰”(海拔8516米,世界第四高峰)和海拔7589米的卓穷峰,东南面是马卡鲁峰(海拔8463米,世界第五高峰),北面3千米是海拔7543米的章子峰,西面是努子峰(7855米)和普莫里峰(7145米)。在这些巨峰的外围,还有一些世界高峰遥遥相望:东南方向有世界第三高峰干城章嘉峰(海拔8585米,尼泊尔和锡金的界峰);西面有海拔7998米的格重康峰、8201米的卓奥友峰和8046米的希夏邦马峰。

气候

综述

珠穆朗玛峰位于亚洲中部,地理环境独特,海拔高、太阳辐射强、气候复杂多变,是全球变化最敏感的区域之一。夏季主要受南亚季风影响,冬季主要受西风急流影响。两个季节是交替影响的过程,所以珠峰气候特征季节差异非常显著。夏季温暖,且降水较多;冬季寒冷干燥,且风较大。

珠穆朗玛峰地区及其附近高峰的气候复杂多变,即使在一天之内,也往往变化莫测。大体来说,每年6月初至9月中旬为雨季,强烈的东南季风造成暴雨频繁,云雾弥漫,冰雪肆虐无常的恶劣气候。11月中旬至翌年2月中旬,因受强劲的西北寒流控制,最低气温可达-50℃,平均气温在-30℃左右。最大风速可达90米/秒。每年3月初至5月末是风季过渡至雨季的春季,而9月初至10月末是雨季过渡至风季的秋季,在这两个季节期间,有可能出现较好的天气。

珠穆朗玛峰地区气温的日变化规律相似,周期性很强。每年5—10月的平均温度在0℃以上,12月至次年2月的平均气温均在0℃以下。月平均气温7月最高、1月最低。这主要是太阳直射点的季节移动引起辐射热量的变化所导致的。据珠穆朗玛峰脚下的定日气象站的无线电探空资料表明,在海拔7500米的高度上,最冷月是1月,平均气温是-27.1℃,最热月是7月,平均气温是-10.4℃,年平均气温是-19.6℃。珠峰地区的气温每10年上升0.32℃,冬季升温更为显著,达到了每10年上升0.44℃。山上一些地方常年积雪不化,冰川、冰坡、冰塔林到处可见。峰顶空气稀薄,空气的含氧量只有东部平原地区的四分之一,经常刮七八级大风,十二级大风也不少见。

珠峰地区降水的主要来源是夏季南亚季风带来的水汽。该地区受季风影响的时期始于6月中旬,结束于9月中旬,持续3个月左右。夏季风期水汽由于高山的抬升作用,南坡多雨;北坡则处于雨影区,平均年降水量为260毫米左右,较毗邻地区的降水量小。2009年降水量为112.7毫米,2010年降水量为298.3毫米,2011年降水量为255毫米。

由于珠峰地区南北坡降水量不同,也形成了不同的自然景观。南坡还有森林和灌木丛分布。北坡主要是高寒草甸、高寒草原、高寒灌木这些生态景观。

冰川风是珠穆朗玛峰北侧的特殊天气现象。在一般山区,往往盛行日变化显著的山谷风。在一昼夜中,下山风和上山风交替出现的现象叫山谷风。一般来说,上山风又叫谷风,空气由山谷向山坡流动;下山风又叫山风,空气由山坡向山谷流动。形成山谷风的原因主要是山谷中下垫面与山谷中大气接收太阳辐射能力不同而形成山坡上空气温度及山谷中同高度上大千温度的差异。一般说来,当地时间正午后至午夜前为山风,其它时间为谷风。

在珠穆朗玛峰北侧,由于在海拔5300—7000米主要为冰雪表面,日出后的冰雪表面气温仍然低于山谷中同高度的大气温度,因而几乎昼夜盛行下山风,这种因冰川分布而形成的下山风又称作冰川风。冰川风在当地时间下午2—6时最强,在离地1000米以下的风速平均可达10米/秒,阵风达到7—8级。

珠峰顶上不断形成的对流性积状云受高空强风影响而起伏,远望宛如一面旗帜飘挂在珠峰峰顶。

旗云的形成需要三个基本的要素:成云条件、孤立山头、强风。成云条件促成了云的形成;孤立山头能够阻挡强风,保证云能够自由发展到一定的高度;强风把云顶削平形成旗帜的形状。

旗云的形状、厚度和方向还受不同的天气系统的影响,可以根据旗云飘动的位置和高度推断峰顶风力的大小,还可以根据风向变化预报天气。因此,旗云还是“世界上最高的风向标”和当地天气变化的“晴雨表”。

水文

珠穆朗玛峰北坡脚下的绒布河,是由冰川融水汇集而成。冰川的强烈消融导致近期径流增加,为下游地区提供了更多的水资源。但是从长期看,如果气候持续变暖,冰川持续消融、退缩,冰川融水径流最终将减少甚至消失。

卡玛河发源于珠穆朗玛峰的康雄冰川,卡玛河在全长37千米的流程中,从海拔4200米的高度峰至2300米。在不同的海拔高度上都生长和栖息着不同的动、植物,呈现出极为明显的生物垂直分布现象。从高海拔到低海拔考察,几天之内就会经历寒、温、热三带的气候和生物景观变化。

森林类型

类型 | 介绍 |

热带季雨林 | 分布在海拔1000米 |

亚热带常绿阔叶林 | 分布在海拔1000—2300米 |

落叶阔叶林 | 分布在海拔2300—2800米的高度,落叶阔叶林雨量充沛,树种繁杂,最高大的树木是槭树,其次是榛树和泡花树。林下生长着喜阴灌木,草本和蕨类植物,藤本植物缠绕在乔木树上 |

针阔叶混交林 | 分布在海拔2800—3600米的高度,这里生长着西藏铁杉、粗皮桦和槭树。灌木层有美叶杜鹃、荚蒾和八仙花,林下有蕨类和苔藓 |

自海拔4300米处向上,随着海拔高度的增加和温、湿度的下降,可以陆续看到高山灌丛、高山草甸和高山荒漠。到6000米以上便是终年积雪的裸岩陡壁。

资源状况

生物资源

在生物地理区划上,珠穆朗玛峰北坡属于古北区的高山寒漠带。珠穆朗玛峰自然保护区内不仅有丰富的野生生物资源,而且还有极其丰富的农作物品种资源及畜种资源。根据初步调查,珠穆朗玛峰自然保护区内有高等植物2348种,其中被子植物2106种,裸子植物20种,蕨类植物222种,苔藓植物472种,地衣植物172种。农作物品种繁多,有小麦、青稞、荞麦、鸡爪谷、玉米、马铃薯、豌豆、油菜等。

珠穆朗玛峰自然保护区内有哺乳动物53种,鸟类206种,两栖动物8种,爬行动物6种,鱼类5种。其中含有代表该地域特色的国家重点保护的珍稀濒危动植物47种,其中国家一级保护动植物10种,二级保护动植物28种。如雪豹、藏野驴、长尾叶猴等都是国家重点保护的动物,其中雪豹被确定为保护区的标志性动物。牲畜品种有牦牛、黄牛、犏牛、马、骡、驴、山羊、绵羊等。据不完全统计,保护区内已知的药用植物资源达50多科160种。真菌也有136种。

1958年10月至1959年9月,中国珠穆朗玛峰登山队科学考察队于珠穆朗玛峰进行科学考察,在动物方面一共发现中国鸟类新纪录2种,中国兽类新纪录1种和兽类新亚种2种,分别为杂色噪鹛、玫红眉朱雀、锡金长爪鼩鼱、珠峰高山田鼠、绒布帕米尔田鼠。

水资源

珠穆朗玛峰周围辐射状展布有548条大陆型冰川,总面积达1457.07平方千米,平均厚度达7260米。长度在10千米以上的有18条。其中以北坡的中绒布、西绒布和东绒布三大冰川与它们的30多条中小型支冰川组成的冰川群为主。珠穆朗玛峰周围5000平方千米范围内的冰川覆盖面积约1600平方千米。在许多大冰川的冰舌区还普遍出现冰塔林、古冰斗、冰川槽形谷地、冰川或冰水侵蚀堆积平台、侧碛和终碛垄等古冰川活动遗迹也屡见不鲜。因寒冻风化强烈,峰顶岩石嶙峋,角峰与刃脊高耸危立,遍布着岩屑坡或石海。土壤表层反复融冻形成石环、石栏等特殊的冰缘地貌现象。

冰川的补给主要靠印度洋季风带两大降水带积雪变质形成。冰川上有千姿百态、瑰丽罕见的冰塔林,又有高达数十米的冰陡崖和步步陷阱的明暗冰裂隙,还有险象环生的冰崩雪崩区。

珠穆朗玛峰北坡的绒布冰川是该地区最大的冰川,在冰川分类上属亚大陆性冰川,长约18千米,冰川总面积为152千米,冰川覆盖度为46.6%。

旅游资源

珠穆朗玛峰拥有独特的自然景观,包括河流、湖泊、冰川、冰缘、风沙等多种地貌类型及其复杂的现代地表形态,还有众多地史学遗迹,有吉隆县聂汝雄拉上新世的三趾马化石群、希夏邦玛峰的高山烁化石群等,具有重要的科学价值和美学价值。

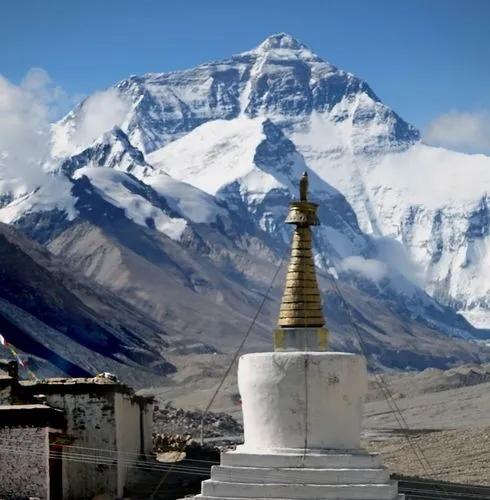

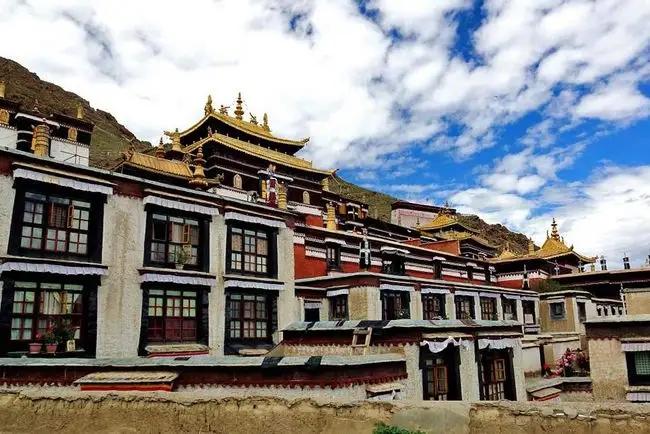

在珠穆朗玛峰海拔4900米坐落着世界上海拔最高的寺院绒布寺,该寺于清光绪二十五年(1899年)由红教喇嘛阿旺丹增罗布创建。这里是普通游客游览的终点,也是珠峰大本营之前最后的文明。绒布寺也是观看珠穆朗玛峰的最佳位置;两者直线距离25千米。

所属山脉

珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉中的主峰,喜马拉雅山是世界上最年轻的山脉之一,年龄在1000—2000万年间。它由许多平行的山脉组成,东西全长2450千米,南北宽200—300千米。呈向南延伸的弧形,是构造复杂的年轻褶皱山脉。由北向南分为柴斯克山、拉达克山、大喜马拉雅山、小喜马拉雅山和西瓦利克山等4带,主脉以大喜马拉雅山最为高峻,宽约50—90千米,主要有结晶岩石构成。大喜马拉雅山脉习惯上分为三段:阿里普兰以西到巴基斯坦控克什米尔南迦帕尔巴特峰为西喜马拉雅山;普兰以东那木尼那峰到亚东绰莫拉利峰之间为中喜马拉雅山;亚东以东到雅鲁藏布江大拐弯处南迦巴瓦峰为东喜马拉雅山。

历史文化

名称来历

朱母朗马是藏语的音译,阿林是满语,意为“山峰”。在西藏佛经里,“朱母”是女神,“朗马”有“高山柳”“母象”“第三”等多种意思,因珠穆朗玛峰附近还有四座山峰,珠穆朗玛峰位居第三,故称“女神第三”或“第三女神”。“珠穆朗玛”也有多种文化含义:“天地之母”“圣母之地”“长寿五天女所居住的宫室”等。如果将“朱母朗马阿林”意译出来,就是“神女峰”。

珠穆朗玛峰的名称可追溯到元朝,对珠峰最早的文献记载始于元朝,其名称为“次仁玛”。已出土的南宋宝祐六年(1258年)《莲花遗教》以“拉齐”称之,噶举派僧人桑吉坚赞《米拉日巴道歌集》称珠穆朗玛峰所在地为“顶多雪”

清康熙五十六年(1717年),康熙皇帝派出两名懂技术的喇嘛,从青海西宁进入西藏踏勘地形,绘制山水图纸,首次用汉、满文标注了珠穆朗玛峰的位置(汉文为“朱母朗马阿林”,“阿林”满语为大山),明确其位于中国境内,并载于清《皇舆全览图》中,这是世界最高峰最早的文献记载。

清康熙五十八年(1719年),制成铜版《皇舆全览图》。

清康熙六十年(1721年),制成木版《黄舆全览图》。西藏图分三幅,在雅鲁藏布江这幅图上,清晰地标注着“朱母朗马阿林”,并把满文改为汉字。

清咸丰二年(1852年),英属印度测量局局长埃佛勒斯带领测量人员测量珠穆朗玛峰。

清咸丰五年(1855年),乌阿擅自用他前任局长埃佛勒斯(GorgeEverest)的姓氏来命名此峰。

1952年5月8日,中国中央人民政府内务部和中央人民政府出版总署联合发布通报,将“额菲尔士峰”正名为“珠穆朗玛峰”。之后,中国官方依据当时通行的威妥玛式拼法,按藏语发音将珠穆朗玛峰英译为MountJolmoLungma。

1978年9月26日,国务院批转《关于改用汉语拼音方案作为我国人名地名罗马字母拼写法的统一规范的报告》中要求,“改用汉语拼音字母作为我国人名地名罗马字母拼法,是取代‘威妥玛式’等各种旧拼法,消除……混乱现象的重要措施”。测绘出版社出版的《汉语拼音中国地名手册》,将珠穆朗玛峰英译为MountQomolangma。

测高历史

在1300万年以前,珠穆朗玛峰的高度可能比8848米要高出很多,曾经超过12000米。

1966年,中国第一次成功测量珠峰的雪面高程值为8849.75米。

1975年,中国科学家测出珠峰峰顶雪面的高度为8849.05米,减去当时测量得到的峰顶0.92米的雪深,最终得出珠峰高度为8848.13米。

1992年,科学家所测得的珠峰雪面高程的最终计算值是8849.04米。

1999年,第五次观测的结果则下降为8848.45米。

2005年10月9日,中国国家测绘局正式公布由中国珠峰高程测量队于2005年5月22日在珠峰峰顶测量获得的新数据:珠穆朗玛峰峰顶岩石面海拔高程为8844.43米,测量精度为±0.21米;峰顶冰雪深度为3.50米。中国于1975年公布的珠峰高程数据8848.13米停止使用。

2010年起,中尼两国官方互相承认对方的测量数据。

2015年4月,尼泊尔发生了8.1级大地震后,国际科技界,包括测绘界认为,此次地震表明印度洋板块运动剧烈,珠峰高度发生了较大变化。同年6月15日,国家测绘地信局称,尼泊尔地震导致珠峰地区向西南方向移动3厘米,高程方向基本没变化。同时,2005年至2015年10年间,珠峰地区以每年约4厘米的速度向东北方向移动,以每年约0.3厘米的速度上升,10年位移40厘米、上升3厘米。

2018年,尼泊尔对外公开提出将重测珠峰高程。随之,中国测绘部门积极与尼方测绘部门沟通协商,提出了联合进行珠峰高程测量的建议。

2020年4月30日,2020珠峰高程测量在珠峰大本营正式启动。此次测量的核心是精确测定珠峰高度。由国测一大队和中国登山队共同组成的测量登山队,正在开展登山适应性训练和高海拔地区测量技能操练,计划在5月份开展登顶测量。同年5月27日,2020珠峰高程测量登山队成功登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰。他们将在峰顶竖立觇标,安装GNSS天线,开展各项峰顶测量工作。同年6月3日,2020珠峰高程测量GNSS测量、峰顶测量、一等水准测量等部分数据已移交至此,中心各工作组已全员到位,加紧计算,整个数据处理工作将于8月10日左右完成。

2020年12月8日,中国国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰高程为8848.86米。

攀登历史

1921年,英国登山队(队长克·哈瓦德巴里)首次从中国西藏境内攀登珠峰,他们没有越过北坳顶部,自己宣称到达的高度是6985米,由于没有成功,他们宣布这是一次侦察登山活动。

1922年,英国第二支珠穆朗玛峰登山队(队长吉·布鲁斯),仍取中国西藏境内的北坡路线,他们越过了北坳,但在到达8225米的高度时,因七人死亡而宣告失败。

1924年,英国第三支珠峰登山队(队长弗·诺顿),仍从珠峰北坡中国境内登山,当诺顿等人到达北坡“第二台阶”下边的8572米附近时,因氧气不足而被迫下山,队员乔治·马洛里和安德鲁·欧文(AndrewIrving)坚持继续前进,一去未返。

1933年,英国一支由16人组成的登山队(队长赫·卢托列吉),仍使用中国西藏境内北坡路线,也失败了,该队队员温·哈利斯和威格尔两人到达海拔8570米的高度时,发现了1924年英国珠峰登山队队员马洛里的冰镐,证实了马洛里等2人死在这个高度附近。

1934年,英国人米·威尔逊使用轻型飞机进行单独登山,结果飞机损坏在孔布冰川附近,他本人也受了轻伤,后来他又雇用当地一些夏尔巴族人协助登山,但在一场风暴之后,他被冻死在东俄布冰川上。

1935年,英国珠峰登山队,由7人组成(队长伊·希普顿),只侦察到中国西藏境内珠峰北坡海拔7000米,即北坳附近而返。

1936年,英国珠峰登山队,由10人组成(队长赫·卢托列吉),到达海拔7007米的北坳顶部后而返(注:北坳顶部过去用7007米,1975年中国登山队经过实地测量计算出确切高度是7050米。)

1938年,英国珠峰登山队,由7人组成(队长葛·狄尔曼),仍从中国境内的北坡登山,在到达海拔8290米的高度后,宣告失败。

1947年,第二次世界大战后第一次攀登珠峰的活动,由加拿大人勒·甸曼一人雇用当地一些山地居民当搬运工,仍走北坡中国境内,未超过海拔6400米的高度,最后也失败而返。

(注:上述几次攀登珠峰的活动都是从中国境内的西藏地区进行的,均未成功。)

1950年以后,西藏地区获得解放,地处西南边防要地的西藏,再也不允许外国登山队任意进行登山活动。从此,外国登山队便改由尼泊尔境内的南坡攀登珠峰。

1950年,由美国人克·修斯顿等人组成的登山队,从尼泊尔境内南坡首次对珠峰进行试登,只到达了孔布冰川上海拔6100米的冰爆区附近,便返回来了。同年,英国登山队,由五人组成(队长葛·狄尔曼),事先声称是一支从南坡攀登珠峰的侦查队,在到达海拔5480米的孔布冰川附近之后返回。

1951年,英国登山队,由伊·希普顿任队长,全队共7人,只攀越了一段孔布冰川,在到达海拔6450米附近而返。同年,一个叫克·贝加·拉尔逊的丹麦人,非法偷偷越境进入中国西藏地区。拟从北坡攀登珠峰,但他连海拔6500米的高度都没有越过就失败了。

1952年5月,由队长勒·狄特玛尔率领的10人瑞士登山队,从南坡尼泊尔境内攀登珠峰,队员勒·兰比尔和他们雇用的搬运工尼泊尔人藤辛,到达海拔8540米的高度后,因天气变坏而告失败,但他们却开创了一条从珠峰南坡通向顶峰的路线。

1953年,队员埃文斯和布尔吉朗到达了8720米的高度。同年5月29日,夏尔巴(汉藏语系)向导丹增·诺尔盖(TenzingNorgay)和新西兰登山家埃德蒙·希拉里首次登上珠穆朗玛峰。

1956年,瑞士登山队(队长阿尔贝尔·埃格尔)由5人组成,队员埃·施米特,尤·玛尔米特,阿·列伊斯,格·贡钦,在大批尼泊尔搬运工人和向导人员的支援下,于5月23日,先后分两个结组登上了珠峰。

1960年5月,当中国登山队正在从北坡向珠穆朗玛峰突击时,一支由印军少校吉·辛格率领的印度登山队也在从珠峰南坡尼泊尔境内攀登珠峰。当他们到达南坡海拔8625米的高度时,宣布由于风大无法前进,而放弃了这次登顶活动。同月25日4时20分,中国登山队王富州、贡布、屈银华三人首次从北坡登上珠穆朗玛峰顶,五星红旗被插在峰顶。

1962年,印度第二支珠峰登山队,在队长——印军陆军中校捷·狄阿斯率领下,再次从尼泊尔境内的南坡攀登珠峰,又是因为怕大风而宣告失败,队员中有两人登到海拔8717米的高度。

1969年春,日本登山队从珠峰南坡首次进行试探性登山,在登达海拔6450米的孔布冰川地区之后,留下了部分冰川和气象观测人员,他们整整在珠峰山中呆了一年,对气象、冰川等作了较长时间观测,为1970年日本队正式攀登珠峰打下了必要的基础。

1971年春,由欧洲英、法、意、奥、瑞士和印度等11个国家的登山运动员联合组成的“国际珠穆朗玛峰登山队”,在队长、瑞士登山运动员恩·基连富尔特的率领下,沿珠峰南坡西南山脊路线登顶(按:基本上是1963年美国登山队的路线)。由于一开始步调就不一致,内部分歧很大,在印度队员胡古纳遇雪崩死亡后,宣告失败。

1972年春,一支由西德克·海利考费尔率领的欧洲八个国家(英、法、意、奥、西德、瑞士等国)登山运动员组成的“欧洲珠穆朗玛峰登山队”,沿传统路线从南坡登顶,在到达海拔8200米的高度后,宣告失败。

1973年春(2—5月),意大利军事登山队,在意大利军事登山学校校长基多·蒙齐诺的率领下,组成一支包括意大利陆、海、空军,警察部队,海关人员,医务、气象和其他军事科学工作人员的大型珠穆朗玛峰登山队,于当年5月5日和5月7日两次,每次一个结组(4人),一共8人登上了珠峰顶峰。

1975年5月27日下午2时30分,中国登山队女队员潘多和8名男队员索南罗布、罗则、候生福、桑珠、大平措、贡嘎巴桑、次仁多吉、阿布钦,再次从北坡登上珠峰。在世界登山史上,这是一次男女混合集体登上世界最高峰人数最多的世界新纪录。为了纪念这次登顶,同年9月26日,中国邮电部发行了“中国登山队再次登上珠穆朗玛峰”特种邮票一套3枚。同年9月24日,尼泊尔时间下午6时,英国登山队的两名队员黑斯顿(32岁)、斯科特(33岁),从珠穆朗玛峰的南坡面上登上了珠峰。

1978年,意大利登山家莱因霍尔德·梅斯纳尔首次无氧登顶。

1980年,意大利登山家莱因霍尔德·梅斯纳尔北侧线路,首次单人登顶。

1988年,中国、日本和尼泊尔三国登山家携手挑战珠峰,从南北两侧会师顶峰、双向跨越珠峰成功,中国的3名队员成功跨越珠峰,1人登顶,次仁多吉创造了在顶峰无氧停留99分钟的世界纪录。

1990年,中国、苏联和美国的登山者以和平的名义会聚珠峰,向世界展示了爱好和平的美好愿望。中国的7名藏族队员在这次登山中先后站到了顶峰上。

1993年,海峡两岸的6名登山运动员首次携手登上珠峰,吴锦雄成为第一位登顶珠峰的台湾同胞。

1996年和1997年,中国先后和斯洛伐克、巴基斯坦开展联合攀登活动,4名藏族队员登顶,其中次洛成为中国第一个登上珠峰的在校大学生,大齐米、开村成为两次登过珠峰的人。

1998年5月26日上午7时22分,英国登山者贝尔格里尔斯与其朋友登上珠峰之巅。

1999年5月27日,西藏登山队10名藏族队员一次全员登上珠峰,并在8848.13米的顶峰采集到第六届全国少数民族传统体育运动会圣火火种。

2000年,中国第一个民间单人挑战珠峰的黑龙江人阎庚华于5月21日登顶,但不幸的是在下山途中遇难。

2001年,美国人埃里克·韦恩迈耶成为首名登上珠峰的盲人。

2002年,王天汉单人挑战珠峰获得成功。

2003年,中国珠峰登山队的14名中国队员分别在5月21日和22日成功登顶珠穆朗玛峰。他们是小齐米、普布卓嘎(女)、仓木拉(女)、尼玛次仁、梁群(女)、陈俊池、阿旺、普布顿珠、扎西次仁、旺堆、加拉、罗申、王石和刘健。

2005年3月20日到6月20日,中国科学院、国家测绘局将再次对青藏高原珠穆朗玛峰地区进行综合科学考察,还将联合中国女子登山队员登上珠峰顶,用雷达的手段以及GPS定位方法重新测高。

2006年,一对来自澳大利亚悉尼的中年夫妇,40岁出头的格伦·辛格莱曼和希瑟·斯万成功登顶;同年,新西兰人马克·英格利斯成为首名征服珠峰的双腿截肢者。

2007年,20岁的夏尔巴人塔什·拉克帕·谢尔帕从加德满都出发,向世界屋脊珠穆朗玛峰发起冲击。

2008年5月8日,第29届夏季奥林匹克运动会火炬——祥云,被中国健儿带上了世界最高峰珠穆朗玛山峰(海拔8844.43米)。成为奥运火炬传递史上海拔最高的火炬传递站。同月25日凌晨,76岁尼泊尔老人明·谢尔钱成功登顶世界屋脊珠穆朗玛峰,成为世界上成功登顶珠峰最年长者。

2011年5月21日清晨,卡里姆·梅亚(KarimMella)、伊万·戈麦斯(IvánGómez)和费德里克·候比纳(FedericoJovine)三名多米尼加人登顶珠穆朗玛峰,在珠穆朗玛峰顶插上了多米尼加国旗。这是第一次由多米尼加人组织领导的珠峰探险,由专业的志愿者组成。卡里姆·梅亚也成为了第一个将多米尼加国旗飘扬在世界最高峰的多米尼加人。

2012年5月,尼泊尔加德满州市KameSherpa先生在9天内分别于2012年5月19日12时05分、5月24日6时36分、5月27日5时27分3次登上珠穆朗玛峰,创下9天内成功登上珠穆朗玛峰次数最多世界纪录。同月19日上午8时16分,由中国地质大学京、汉两校联合组建的中国地质大学珠峰登山队4名队员成功登顶珠峰。

2013年,中国登山者董红娟(又名静雪)登顶珠穆朗玛峰。

2014年6月5日,印度一名出身于低下阶层家庭的13岁少女蒲尔娜,成功登顶珠峰,成为全球登上珠穆朗玛峰的最年轻女性。

2018年5月15日10时23分,北京大学珠峰登山队成功登顶珠穆朗玛峰。同年6月17日,16岁女孩ChhamjiSherpa和她的父亲成功登上了珠穆朗玛峰,刷新年龄最小的女性/第一对登上珠穆朗玛峰的父女纪录。(吉尼斯)

2022年5月12日,尼泊尔登山者拉克帕·夏尔巴12日第10次登上世界最高峰珠穆朗玛峰,成为首位完成这一壮举的女性。同日,香港登山专家曾志成与儿子曾朗杰成功登上珠穆朗玛峰,成为首对攀登珠峰的港人父子,而曾朗杰更以18岁之龄,打破最年轻登顶港人的纪录。同月13日上午6时30分,68岁Graham成功登上了珠峰。成为登上珠穆朗玛峰最年长的英国人。同月15日05:55分,贵阳登山爱好者陈晓艺成功登顶珠峰。

2023年5月23日,2023年珠峰科考队员成功登顶珠穆朗玛峰。

神话传说

在远古时这里本是一片汪洋大海,漫长的海岸线遍布松柏、铁杉和棕榈,海浪搏击,哗哗作响,重山叠翠,云雾缭绕。森林里长满了奇花异草,百灵鸟在树梢跳跃欢唱;野兔无忧无虑地在嫩绿茂盛的草地上散步;成群的斑鹿羚羊在奔跑,三三五五的犀牛迈着蹒跚的步伐,悠闲地在湖边饮水。但是,有一天,海里来了一头巨大的五头毒龙,它搅起万丈海浪,森林倾倒、草地淹没,狂涛恶浪,飞沙走石。飞禽走兽都预感到灾难临头了,于是东躲西藏,居无定所。正在它们走投无路的时候,大海的上空飘来了五朵彩云,变成五位仙女,她们施展无边法力,降服了五头毒龙,大海也随之风平浪静。

众生对五仙女顶礼膜拜,感谢她们的救命之恩,而当众仙女想辞归天庭时,众生苦苦哀求她们留在此地。五仙女发慈悲之心,同意留下共享太平。五仙女喝令大海退去,于是,东边变成了茂密的森林,西边变成了万顷良田,南边是花草茂盛的花园,北边是无边无际的牧场。五位仙女变成了喜马拉雅山脉的五个主峰,即祥寿仙女峰、翠颜仙女峰、贞慧仙女峰、冠咏仙女峰、施仁仙女峰,屹立在西南部边缘,守卫着这片乐园。为首的翠颜仙女峰便是珠穆朗玛,在壁画中的翠颜仙女总着白衣,骑白狮,右持金刚杵,左捧长宝瓶,而当地人都亲热地称珠穆朗玛峰为“神女峰”。

衍生产物

1965年5月25日,国家邮政局发行“中国登山运动”特70邮票一套5枚,其中第3枚为登上珠穆朗玛峰。

1975年9月26日,国家邮政局发行“中国登山队再次登上珠穆朗玛峰”邮票一套3枚。

1981年1月14日,中国国家邮政局发行志号为普21的“祖国风光”普通邮票一套17枚,其中第13枚是珠穆朗玛峰。

1988年,中国人民银行发行的第四套人民币10元币背面有珠峰图案。

生态保护

【主词条:珠穆朗玛峰国家级自然保护区】

为保护珠穆朗玛峰自然生态,中国于1988年成立珠峰自然保护区,面积3.38万平方千米,是全球海拔最高、落差最大的自然保护区,主要保护极高山生态系统;1994年,珠峰保护区升格为国家级自然保护区;2005年被列入世界生物圈保护区。

2018年,为更好地促进珠峰区域生态环保工作,定日县结合国家“绿盾2018”自然保护区专项检查整治行动,将珠峰大本营帐篷营地从核心区后撤至省道S515珠峰大本营绒布营地(绒布寺附近)实验区,基本实现了在核心保护区范围内无人类活动,有效维护了珠峰保护区的生态原貌。

2019年开始,定日县先后通过本级配套、援藏扶持形式采购61辆纯电动环保车及配套建设基础硬件设施,共投资4360万元。截至5月份,按照自驾游客每台车4人计算,共计减少进入核心区车辆为11.62万余辆,约减少二氧化碳排放量为2614.5万余公斤。

截至2020年6月,珠峰大本营沿线共配置30台垃圾转运处置机械、81个垃圾箱、16个厕所,购置20辆游客换乘电动环保车,定日县垃圾无害化处理站、污水处理厂建设在有序推进。

科学研究

历史

1959—1960年,中国科学院和国家体委组织的中国珠穆朗玛峰登山科学考察队,有地质、地貌、测量、气象、水文、植物、动物等专业的46名科学工作者参加,完成了以珠穆朗玛峰为中心的7000平方千米从海拔2500米至6500米范围的科学考察。编写了《珠穆朗玛峰地区科学考察报告》,比较系统地阐述了珠穆朗玛峰地区的自然面貌,划分了自然垂直带,确认该地区现代冰川处于强烈消融退缩阶段,发现了生物新记录和新亚种。

自20世纪60年代开始,气象工作者们展开了珠穆朗玛峰地区的研究,其中包括1966、1968、1975和2005年4次珠峰地区科学考察试验以及相关的气象、水文观测研究。

1966年,在珠穆朗玛峰科考期间对绒布河有2个月的流量观测资料。

1966—1968年,中国科学院西藏科学考察队,以“喜马拉雅山的隆起及其对自然界与人类活动的影响”为中心课题,对西起吉隆、东至亚东、南自中尼边境国界,北及藏南分水岭,总面积约5×104平方千米的珠穆朗玛峰地区,进行了地质、地理、气象、测绘和高山生理等方面的综合科学考察。

1972年,中国科学院召开了珠穆朗玛峰科学考察学术会议,全面总结了该次考察成果。研究制定了青藏科考八年规划,为中国开展第一次青藏高原综合科学考察奠定了基础。

1974年起,陆续出版《珠穆朗玛峰地区科学考察报告》,共分地质、古生物、第四纪地质、自然地理、现代冰川及地貌、生物及高山生理、气象及太阳辐射等7个分册。同上次考察相比,在探讨高原自然特征、发展历史等方面有较大的突破。

1975年,再次组成珠穆朗玛峰登山科学考察分队,对珠穆朗玛峰地区进行地质、气象、高山生理与测量方面的考察研究。还进行了环境背景值(本底)和天然水体中氢氧同位素分布的研究。考察的范围主要是珠峰北坡直到顶峰的特高海拔地带。

2005年4—10月,来自中国科学院青藏高原研究所、地理科学与资源研究所、寒区与旱区环境与工程研究所、地质与地球物理研究所等10个单位的50多名科考队员,对珠穆朗玛峰及其毗邻地区进行了第四次综合科学考察。在中国科学院第四次珠峰科学考察期间科考人员在中绒布冰川末端海拔5150米的珠峰大本营架设一临时水文断面进行了水位流速流量观测;同时在海拔6500米的东绒布冰川垭口架设一套自动气象站进行冰川气象观测。同年9月,中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测站建立(28°21′54″N,86°56′53″E,海拔4300米),位于西藏自治区定日县扎西宗乡巴松村附近的峡谷地带中,距珠峰大本营约为30千米,距东绒布冰川末端为42千米。

2016年,中国科学院联合国家气候中心等研究机构和高校,对珠峰地区开展了气候、环境和人文动态等综合科学考察。

2018—2019年,第二次青藏科考队组织了珠峰地区综合科学考察。

2020年4月,中国华为5G网首次覆盖了珠穆朗玛峰。

2021年10月,中国西南野生生物种质资源库采集队在珠穆朗玛峰6200米地带成功采集到须弥扇叶芥、鼠麴雪兔子等植物的种子。

2022年4—5月,第二次青藏科考队开展了“巅峰使命-珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”,其中一项重要科考任务是开展珠峰峰顶积雪的厚度与结构测量。科考队员利用1000MHz的一体化冰雪测厚雷达,从珠峰顶部裸露基岩处开始测量,逐步测量到珠峰顶部。相比过去顶部单点雷达测量方法,该剖面测量方法可以保证积雪-基岩雷达反射界面呈现清晰而且渐变趋势,易于后期数据的正确解读。雷达测量结果显示,2022年5月珠峰顶部积雪厚度为9.5±1.2米。

2022年5月3日19时左右,“巅峰使命”珠峰科考登顶13名科考队员抵达8300米突击营地。

2022年5月4日,有5名中国科考队员抵达珠峰海拔8800米的位置,即将开始架设气象站,将成为全世界海拔最高的自动气象观测站。

2023年5月23日12时30分许,2023年珠峰科考13名科考登顶队员成功登顶珠穆朗玛峰。11时54分,海拔8830米世界海拔最高的自动气象站技术升级成功,12时20分,数据通过该气象站成功传输至海拔5200米的珠峰大本营。

设备

中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站

在2005年珠峰科考期间,中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站(简称“珠峰站”)建成,填补了中国在珠峰地区地学终合观测研究机构的空白。在全球变暖的青景下,开展对珠辞地区的大气、冰川、生态和地球物理等长期观测记录。珠峰站位于中国西藏自治区定日县的扎西宗乡、在距珠峰登山大本营30千米左右的绒布河河谷中。珠峰峰顶在台站正南方41千米左右。珠峰站包括观测场和生活区两个区域,总面积为30亩,为高山戈壁荒漠下垫面。已建成近800平方米的综合楼房和活动房,2000平方米的观测场地,配有市电和太阳能供电系统及野外交通工具。珠峰站不但可以与意大利科学家在珠峰南坡建立的金掌塔站进行对比研究,还可以进一步认识喜马拉雅山区在全球气候变化中所起的作用。从而奠定了中国在世界最高峰地学研究领域的发言权。

旅游信息

攀登路线

早在19世纪初叶,珠穆朗玛峰就成为世界登山家和科学家所向往的地方。然而直到1953年,才由新西兰人埃德蒙·希拉里、丹增创下首登成功的纪录。到1998年底,全世界有1054人享有登临世界巅峰的殊誉。他们发现和开创了11条登山路线。

珠穆朗玛峰登峰路线

路线名称 | 时间/备注 |

东南山脊路线 | 1952年,由瑞士登山队发现;1953年由英国队沿此线登顶成功。 |

东北山脊路线 | 1960年,由中华人民共和国队开创并成功地登顶。 |

西北脊转北壁路线 | 1963年,由美国队开创并取得了成功。 |

西南壁路线 | 1975年,由英国博宁队开创并登上顶峰。 |

季节选择

珠穆朗玛峰北侧地区的雨季时段为6月中旬至9月中旬,其中以7—8月降水量最大。珠峰地区7000米以上高空风速的季节变化主要决定于副热带西风急流带(也称南支西风急流带)的变化,副热带西风急流带所处的位置即是出现大风的位置。据统计,珠峰上空(7000—9000米)的风速在1—3月和11—12月最大,一般不宜攀登。综合上述两个条件,在从珠峰北侧攀登顶峰的登山季节以4月下旬至6月上旬、9月中旬至10月上旬为最好。

登山营地

珠穆朗玛峰北坡有6个登山营地,分别是海拔5200米大本营、海拔5800米中间营地、海拔6500米前进营地、海拔7028米一号营地、海拔7900米二号营地、海拔8300米突击营地。

门票价格

自2006年11月1日起,珠峰旅游景区门票实行“一票制”,门票价格为每人每张180元人民币。对从事登山、探险、科考以及拍摄广告等活动的人员,除收取门票外,根据其停留时间另收取环境卫生费:停留1天,每人20元;停留2—10天,每人60元;停留11—30天,每人100元;停留31天以上者,每人150元。对进入珠峰景区的机动车辆收取公路养护费,大车每次进入600元,小车每次进入400元。

北坡:根据相关规定,攀登珠峰必须由当地专业的登山向导公司负责服务。登山者只要想从北坡登珠峰,就基本上绕不开向导公司,登顶珠峰每人需缴纳费用35万元,包含攀登珠峰的注册费用,以及报名人员在西藏一个多月期间的食宿开销,修路、运输、协作等费用也统统包括其中。其他个人性质的消费及个人技术装备和服装费用等不包含在此,需队员自己承担。

南坡:尼泊尔一侧登山许可的价格是每人11000美元,在尼泊尔,许可的花费仅仅是允许人们攀登山峰。尼泊尔要求使用本地公司来组织许可的申请过程,费用为每支队伍2500美元,同时,团队需要支付可以退还的4000元美元的垃圾押金,此外,每个队伍还要支付一位联络官的花费3000美元。这共是9500美元,而且是在申请登山许可之前产生的花费。

所需证件

进入珠穆朗玛峰前,需要办理边防证,可在拉萨或拉孜县办理。

交通路线

从中华人民共和国境内进山的路线是:从拉萨乘车沿中尼公路经羊湖、江孜、日喀则、协格尔、绒布寺、珠峰、尼木县、曲水县、拉萨,总计670千米,行程两天,然后再经帕卓区沿简易公路南下,行车110千米后就到珠峰北麓,海拔5145米的绒布冰川末端——绒布寺。

珠峰远在中尼公路南大约100千米的国境线上。从日喀则、拉孜找便车到新定日不是很困难,但是余下到大本营的100千米,能搭上便车的机会相当低,所以建议从拉萨包车前往。

相关事件

2014年4月18日,珠穆朗玛峰尼泊尔一侧一条登山线路发生重大雪崩事故,造成13位尼泊尔夏尔巴向导死亡,另外有3人失踪。加德满都方面称,这次雪崩造成的死亡人数,是珠峰现代登山史上最多的。

2015年3月5日,西藏自治区登山管理中心办公室主任张明兴表示将加强珠峰垃圾清理工作,已计划从起向登山者收取相关环保费用,而后组织专项珠峰垃圾清理工作。

2017年12月28日,尼泊尔政府修改登山管理办法,禁止单人攀登珠峰,同时禁止双腿截肢和失明登山者挑战这座世界最高峰。英国广播公司则报道,如果持有效医学证明,双腿截肢和失明者仍可获准攀登珠峰。

2024年初,尼泊尔旅游部门要求从该国一侧攀登珠峰的人租赁并使用定位芯片,以便在不测事件发生时展开搜救。

2024年4月7日,尼泊尔军队宣布,将再次派出登山队清理登山者从尼泊尔一侧攀登珠峰等高峰沿途留下的约10吨废弃物,并带回5具登山者遗体。

当地时间2024年5月21日7时许,珠穆朗玛峰峰顶附近希拉里台阶路段发生拥堵,一处长约1米、宽约0.5米的路段发生塌陷,5人坠崖,其中2人身亡,另外3人自行爬上悬崖生还。4